|

|

Als die Israeliten den Auszug aus Ägypten wagten, bewiesen sie reichlich Gottvertrauen. Um die folgenden 3.300 Jahre auszuhalten, brauchten sie zudem jede Menge Humor. Dies wirkt sich aus:

Auch heute greifen jüdische Autoren auf Humor und Ironie zurück, um mit ihrem Schicksal, mit Vorurteilen gegenüber Juden und mit den Juden selbst besser fertig zu werden.

Die vorliegende, in dieser Form einmalige Sammlung enthält Erzählungen und andere Texte von: Andre Aciman, David Baddiel, Maxim Biller, Marcelo Birmajer, Henryk M. Broder, Micha Brumlik, Melvin Bukiet, Irene Dische, Nathan Englander, Alain Finkielkraut, Lea Fleischmann, Stephen Fry, Arnon Grünberg, Barbara Honigmann, Binnie Kirshenbaum, Elena Lappin, Doron Rabinovici, Rafael Seligmann, Art Spiegelman und anderen Autoren.

Eine einmalige Sammlung von Essays und Erzählungen von renommierten jüdischen Autoren

Herausgegeben von:

Olga Mannheimer, 1959 in Warschau geboren, Tochter eines Lemberger Juden und einer Kosakin, beide Gulag-Überlebende. 1969 Emigration nach Frankreich und jüdisches Internat. Seit 1972 in München, studierte Romanistik und Slawistik. Arbeitete als Dolmetscherin, Übersetzterin und Lektorin. Heute tätig als Journalistin und interkulturelle Trainerin. Veröffentlichte die Anthologie "ºTräume sind frei"¹ (1992) und "ºFrauen in Polen"¹ (1994). Ellen Presser, 1954 in München geboren, Tochter polnisch-jüdischer DPs. Wuchs in einem traditionellen jüdischen Elternhaus auf. Biologie- und Psychologie-Studium, Mitarbeit am Staatsinstitut für Frühpädagik. Seit 1983 Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde München. Arbeitet auch als freie Journalistin, u.a. seit 1984 für den "ºJüdischen Kalender"¹.

Ellen Presser, 1954 in München geboren, Tochter polnisch-jüdischer DPs. Wuchs in einem traditionellen jüdischen Elternhaus auf. Biologie- und Psychologie-Studium. Seit 1983 Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde München. Ausserdem freie Journalistin.

Nur wenn ich lache

Neue jüdische Geschichten

Herausgegeben von Olga Mannheimer und Ellen Presser

384 Seiten

Aus über viele Jahre in Israel aufgezeichneten Interviews mit deutschstämmigen Juden, hat Salean A. Maiwald einen Extrakt erarbeitet. Ihre Gesprächspartner sprechen noch immer Deutsch, die Sprache der Kindheit und der Eltern – und das nach so vielen Jahrzehnten geretteten Lebens in Israel. Aus über viele Jahre in Israel aufgezeichneten Interviews mit deutschstämmigen Juden, hat Salean A. Maiwald einen Extrakt erarbeitet. Ihre Gesprächspartner sprechen noch immer Deutsch, die Sprache der Kindheit und der Eltern – und das nach so vielen Jahrzehnten geretteten Lebens in Israel.

Mit ihrem neuen Buch „Aber die Sprache bleibt. Begegnungen mit deutschstämmigen Juden in Israel“, das im Karin Kramer Verlag, Berlin erschien, portraitiert Salean Maiwald 15 Frauen und Männern, die noch heute deutsch sprechen, die Sprache gepflegt und gesprochen haben, auch wenn es im neu entstandenen Staat Israel garnicht gerne gehört wurde…

weiter… …

Die Gewalt, die in sprachlichen Stereotypisierungen steckt, ging und geht der Demütigung, der körperlichen Gewalt, der Vertreibung und des Völkermords voraus. Wie aber kann es gelingen, antisemitische Sprechweisen freizulegen? Nach welchen Kriterien kann Antisemitismus in literarischen Texten analysiert werden?

weiter… …

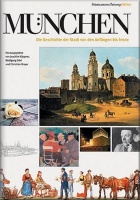

Zum 850 Stadtjubiläum hat die Süddeutsche Zeitung, die nicht nur in München sondern in ganz Deutschland die grösste Tageszeitung ist, ein Buch zur Geschichte der Stadt herausgebracht. Zum 850 Stadtjubiläum hat die Süddeutsche Zeitung, die nicht nur in München sondern in ganz Deutschland die grösste Tageszeitung ist, ein Buch zur Geschichte der Stadt herausgebracht.

Warum entstand München 1158 durch die Pranken Heinrichs des Löwen? Warum schonte Schweden König Gustav Adolf 1632 die Stadt, die ihm „wie ein goldener Sattel“ erschien?…

weiter… …

Urteil im Terrorprozess von Madrid, Gespräche mit dem Iran, Positive Bilanz von Polens Irak-Einsatz und Phileleftheros äussert sich zum demographischen Problem in Europa… weiter… …

Nach dem Austausch zwischen Israel und der Hisbollah sind die Meinungen geteilt. Insbesondere die barbarischen Reaktionen der Hisbolla und die libanesischen Willkommensfeiern für den Kindermörder Sami Kuntar lassen viele an der Verhältnismässigkeit der Vereinbarung zweifeln. Was meinen Sie?…

weiter… …

„Sechzig Jahre Israel“ — das ist eine kurze Zeit für die Existenz eines Staates, eine lange aber, wenn es um Menschenleben geht. Zwei Generationen stehen zwischen der Zeit der Shoah und uns Heutigen. In dem Buch „Von Kassel nach Haifa. Die Geschichte des glücklichen Juden Hans Mosbacher“ berichtet ein Mann, fast achtzig Jahre alt, selbst ein Überlebender des Holocaust, die Geschichte eines anderen Überlebenden. Es ist die Geschichte seines Vaters, der so sehr in der deutschen Kultur verwurzelt war, dass er diese mit in die Emigration nahm. weiter… …

Der 1926 in Leipzig geborene Edgar Hilsenrath lebt seit 1975 in Berlin. Nach Hitlers Machtergreifung und der einsetzenden Judenverfolgung flieht er mit seiner Mutter und seinem Bruder 1938 zu den Grosseltern in die Bukowina nach Rumänien. 1941 wird die Familie in das jüdische Ghetto der ukrainischen, vom Krieg zerstörten Stadt Moghilev-Podelsk am Dnjestr deportiert. Die Familie überlebt und wird 1944 von den Sowjets befreit. Der Autor geht zunächst nach Palästina. Ab 1951 lebt er – bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland – in den USA. Dort schreibt er über ein Jahrzehnt an seinem Romandebüt „Nacht“. weiter… …

Shraga Har-Gil ist ein betagter Herr. Er lebt in Israel, arbeitete lange als Journalist für die israelische Tageszeitung Ma’ariv, hatte zuvor aber bereits verschiedene andere Berufe – in Israel nichts Aussergewöhnliches. Nun, im Alter, blickt er in literarischer Form auf sein ereignisreiches Leben zurück – in einer Sprache, die er sich sehr lange zu sprechen geweigert hatte: in deutsch.

Shraga Har-Gil ist ein Jecke (s. Greif/McPershin/Weinbaum 2000; Greif 2003). Geboren wurde er 1926 mit dem Namen Paul-Philipp Freudenberger in Würzburg. 1933 verstiessen die Deutschen den Sechsjährigen – ein traumatisches Erlebnis, welches Shraga Har-Gil niemals mehr zu vergessen vermochte: Als ein Fotograf von der Kindergartengruppe ein Erinnerungsfoto über die gemeinsame glückliche Kindergartenzeit machen wollte, musste sich das jüdische Kind Paul-Philipp auf Geheiss seiner Kindergärtnerin mit dem Rücken zur Wand stellen… weiter… …

Die Freiburger Historikerin Christina Späti hat das spannungsreiche Verhältnis der schweizerischen Linken zum Staat Israel untersucht. Obwohl der Autorin vergleichende ältere Länderstudien von Martin Kloke (Deutschland) und Margit Reiter (Österreich) vorlagen, die ihren Erkenntnisprozess und die Struktur ihrer Analyse offenkundig wesentlich gestützt haben[1], betritt Späti wissenschaftliches Neuland. Denn in der Schweiz haben nicht wenige politische Akteure lange Zeit den Mythos gehegt, man könne das Problem des Antisemitismus – und erst recht eine antisemitisch grundierte Israelfeindschaft in der Linken – auf Deutschland und Österreich beschränken. Vereinzelte Stimmen wie der Zürcher Psychiater und sozialdemokratische Kantonspolitiker Emanuel Hurwitz, die bereits in den 1980er-Jahren aus eigener leidvoller Erfahrung auf die Virulenz eines linksgetönten Antisemitismus aufmerksam gemacht haben[2], sind kaum beachtet worden. weiter… …

Beide wurden mit 13 magersüchtig, verliessen mit 17 ihr Elternhaus. Auf der Suche nach Gründen fanden sie heraus, dass ihre Väter beide die Todeslager der Nazis überlebt hatten, aber niemals darüber sprachen…

weiter… …

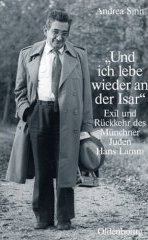

Am 8. Juni wäre Hans Lamm, eine der bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit in Deutschland, 95 Jahre alt geworden.

Eine neue grundlegende Biografie zeichnet seinen Weg nach und lässt dabei sowohl Hans Lamm selbst, als auch viele seiner Freunde, Verwandten und Kollegen zu Wort kommen, wodurch ein anschauliches und kurzweiliges Buch entstanden ist, das nicht nur jedem zu empfehlen ist, der die Person Hans Lamm genauer kennen lernen möchte, sondern auch die wesentlichen Fragen jüdischen Lebens in Deutschland im 20. Jahrhundert eindrucksvoll behandelt.

weiter… …

Gabriel Berger wurde 1944 im französischen Versteck als Sohn eines jüdischen Kommunisten geboren. Über die Zwischenstation Belgien ging sein Vater 1948 freiwillig nach Polen, um sich dort am Aufbau des Sozialismus zu beteiligen… Gabriel Berger wurde 1944 im französischen Versteck als Sohn eines jüdischen Kommunisten geboren. Über die Zwischenstation Belgien ging sein Vater 1948 freiwillig nach Polen, um sich dort am Aufbau des Sozialismus zu beteiligen…

Unter dem Druck des Antisemitismus übersiedelte die Familie 1957 in die DDR. In der realsozialistischen Wirklichkeit verlor Gabriel Berger die vom Vater vermittelte kommunistische Überzeugung. Sein „Privatkrieg gegen den Staat“, den er als Physiker mit Intellekt und Schwejkschem Schalk führte, brachte ihm ein Jahr Haft und schliesslich 1977 die Ausreise in die Bundesrepublik ein.

weiter… …

„Um Böses zu tun, muss der Mensch es zu allererst als Gutes begreifen.“ Mit diesem Zitat des russischen Schriftstellers Alexander Solschenizyn leitet Arno Surminski seine Novelle „Die Vogelwelt von Auschwitz" ein. „Um Böses zu tun, muss der Mensch es zu allererst als Gutes begreifen.“ Mit diesem Zitat des russischen Schriftstellers Alexander Solschenizyn leitet Arno Surminski seine Novelle „Die Vogelwelt von Auschwitz" ein.

Der polnische Kunststudent Marek Rogalski wird 1940 nach Auschwitz deportiert. Im Vernichtungslager befindet sich auch der SS-Wachmann Hans Grote. Ein Vogelkundler, der seine Zeit in Auschwitz nutzen möchte, um die Vogelwelt um das Lager herum zu erforschen. Da er für sein Forschungsprojekt noch einen Skizzenzeichner braucht, fällt seine Wahl auf Marek Rogalski… weiter… …

Dieses ausserordentliche, schon Ende der 40er Jahre entstandene Dokument, zeigt einen eher unbekannten, privaten Freud. Dieses ausserordentliche, schon Ende der 40er Jahre entstandene Dokument, zeigt einen eher unbekannten, privaten Freud.

Für seine Nichte Lilly war er das Oberhaupt einer Grossfamilie, ein Glückssucher und Genussmensch, eine Vaterfigur auch für die Nichte. Freud-Spezialist Christfried Tögel entdeckte die seitdem verschollenen Aufzeichnungen bei Recherchen in der Library of Congress in Washington. weiter… …

David Servan-Schreiber, französischer Neurowissenschaftler und Psychiater, erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung in Amerika, wo er bei dem Nobelpreisträger Herbert Simon promovierte. In Pittsburgh gründete er das „Center for Complementary Medizin“, das er bis heute leitet. David Servan-Schreiber, französischer Neurowissenschaftler und Psychiater, erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung in Amerika, wo er bei dem Nobelpreisträger Herbert Simon promovierte. In Pittsburgh gründete er das „Center for Complementary Medizin“, das er bis heute leitet.

Er stellt hier sieben wissenschaftlich überprüfte Methoden vor, die das „emotionale Gehirn“ und seine Selbstheilungskräfte mobilisieren. Sein Buch schuf damit die Grundlagen einer neuen „Medizin der Emotionen“, die vor allem den Zivilisationskrankheiten unserer Zeit, Angst und Depressionen, aus denen weitere psychische und somatische Störungen resultieren, zu Leibe rückt… weiter… …

|

|

Leserbriefe