|

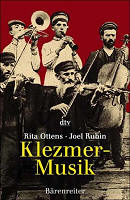

Rita Ottens, Joel Rubin:

Klezmer-Musik

Dtv 1999

Euro 10,00

Bestellen?

Mehr von Rita Ottens und Joel Rubin:

Das Geheimnis der jüdischen Geige

"Fassade des Stimmigen":

Jüdische Musik in Deutschland

Im Zentrum eines alten

Rituals - Die Klarinette in der Klezmer-Musik

http://www.

rubin-ottens.

com

"The Sounds of the Vanishing World": The

German Klezmer Movement as a Racial Discourse

Download: PDF (840K)

(A shorter version of this article was originally

presented at the conference, “Sounds of Two Worlds: Music as a Mirror of

Migration to and from Germany,” in September 2002 at the Max Kade

Institute for German-American Studies at the University of Wisconsin in

Madison. See also:

Rita Ottens with Joel E. Rubin

Web Based Conference Proceedings University of Wisconsin, Madison Max Kade

Institute for German-American Studies, 2004)

|

Lesetipp zu einem In-Phänomen:

Klezmer-Musik

Von Rita Ottens und Joel Rubin

Aus dem Vorwort zum Buch "Klezmer-Musik", S. 9-13

In den zwanziger Jahren wurde die als große

musikalische Sensation gefeierte "Yiddish American Jazz Band" des

Klezmers Joseph Cherniavsky von einer amerikanisch-jiddischen Zeitung

als "möglicherweise der erste erfolgreiche Versuch, jiddische Musik

wiederzubeleben" gewürdigt.

Um dieselbe Zeit inszenierte am Jiddischen Theater in

Moskau der Reinhardt-Adept Alexander Granowski das Stück "Nachts auf dem

alten Markt" von Isaac Lejbusch Peretz als schrillen Bilderbogen über

eine verschwindende Tradition und sterbende Kultur: Der Marktplatz

erschien als ein Friedhof. Und während die großen Klezmer-Klarinettisten

Naftule Brandwein und Dave Tarras das heimwehkranke osteuropäische

Immigrantenpublikum der Lower East Side mit ihren Klängen beglückten,

erhoben die jiddischen Dichter des New Yorker "Insichisten"-Kreises ihre

Stimmen zu einem letzten großen Lamento: Mit einer nie gekannten

Bitterkeit klagten die von Joyce und Kafka beeinflußten

introspektivistischen Sprachvirtuosen, Zeitgenossen der Klezmer-Kultur

und des jiddischen Operettentheaters der Second Avenue, über ihre

Isolation und Ghettoisierung als jiddische Dichter-Avantgarde und

Intellektuelle. Ihre Kunst wurde weder von den ungebildeten

Immigrantenkreisen noch von den nichtjüdischen Intellektuellen- und

Künstlerzirkeln wahrgenommen.

"Seit mindestens 150 Jahren 'verschwinden' Juden als

folkloristische Objekte", bemerkt lakonisch die amerikanische

Folkloristin Barbara Kirshenblatt-Gimblett, und die in den letzten

Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts einsetzenden Aktivitäten

jüdischer Forscher und Musiker zur Bewahrung jiddischer Musik lassen

bereits ein ausgeprägtes Bewußtsein für die allmählich stattfindende

Auflösung der traditionellen Lebensformen erkennen. Mit dem Fall des

Eisernen Vorhanges und der Neuordnung Europas vollzieht sich die

Historisierung der Shoah in einer gleichzeitigen Welle von Bewahrungs-

und Weiterentwicklungsbestrebungen jiddischer Kultur und Musik gänzlich

neuer Art: "Klezmer Chai", Klezmer lebt, so nannte sich vor einigen

Jahren eine Klezmer-Band aus Leverkusen, und eine ebenfalls

nichtjüdische Krakauer Klezmer-Band wirbt gar mit kabbalistischer

Symbolik auf dem Cover für ihren Anspruch, "etwas Neues und in der

jüdischen Musik Einzigartiges zu schaffen."

Während sich Barbara Kirshenblatt-Gimblett gegen die

weitverbreitete Haltung ausspricht, jüdische Ethnographie ausschließlich

im Lichte der Shoah zu sehen, ist Klezmer, der traditionellen Hochzeits-

und Festmusik des osteuropäischen Judentums in Europa genau das

beschieden: Dazu ausersehen, das jüdische Vakuum in Europa auszufüllen,

das die Shoah hinterlassen hat, beginnt sie als Symbol für das Judentum

eine Rolle in der populären Kultur zu spielen, wobei ihr ein

verdächtiges Übermaß an Wohlwollen und Bewahrungsbekundungen seitens des

Publikums und der Medien zuteil wird – was könnte einer Musik

Schlimmeres passieren!

Die vorliegende Geschichte der Klezmer-Musik handelt

nicht vom Klezmer-Revival in Amerika und seinen Ausläufern in Europa,

sondern von der eigentlichen Klezmer-Musik und der Klezmer-Kultur, wie

sie in Osteuropa als Lebensform innerhalb einer vom jüdischen

Religionsgesetz bestimmten Gemeinschaft bestand. Entstanden ist so die

kollektive Biographie der Klezmer-Musiker Osteuropas und ihrer

unmittelbaren Nachfahren, geschrieben aus der Perspektive der

traditionellen jiddischsprachigen Klezmorim selbst. Die jüngsten

Interviewpartner waren siebzig Jahre alt, Angehörige einer spärlich

dokumentierten funktional-rituellen Musikkultur, die – außer in den

chassidischen Gemeinden Israels – heute nicht mehr existiert. So starb

der Trompeter Willie Epstein im Juli 1999 im Alter von achtzig Jahren in

Florida während der letzten Korrekturen am Manuskript unseres Buches;

sein Bruder Max, heute der einzige lebende Klezmer-Musiker von Rang,

dessen Spiel und Repertoire noch von osteuropäischen Einwanderermusikern

geprägt war, erlitt vor drei Jahren einen Schlaganfall, kurz nach

Beendigung des auf unseren Forschungen und Interviews basierenden

Dokumentarfilms über ihn und seine Brüder, "A Tickle in The Heart."

Wie in der Geschichtsschreibung üblich, haben wir aus

den Erinnerungsfragmenten, nicht selten einander widersprechend, und der

Materialfülle die Beispiele ausgewählt, die uns besonders typisch oder

bedeutsam erschienen. Bewußt wurden Begriffe aus der jiddischen und

hebräischen Sprache, dem Umfeld der Klezmer-Musik, beibehalten, um die

Musik mit der ihr eigenen Terminologie zu beschreiben und die sozialen

und kulturellen Zusammenhänge der "Klezmeraj", ihr Ausbildungssystem und

ihre Aufführungspraxis sowie den musikalischen Formenreichtum der

osteuropäisch-jüdischen Welt angemessen zu vermitteln (ein Glossar und

Hinweise zur Aussprache dieser Bezeichnungen finden sich im Anhang).

Im vorliegenden Buch werden zum ersten Mal die Wurzeln

der Klezmer-Musik im religiösen jüdischen Schrifttum freigelegt, ihre

ursprünglich magischen Funktionen und ihr Sitz im mittelalterlichen

Volksglauben der rheinländischen Juden dargestellt. Überraschend mag

auch die von den Klezmer-Virtuosen des 19. Jahrhunderts wie Gusikow und

Pedotser bis hin zu Dave Tarras und Max Epstein vollzogene Hinwendung

der jiddischen Instrumentalisten zur westeuropäischen Kunstmusik

erscheinen, verbindet man doch zumeist Urwüchsigkeit, Leidenschaft und

Sentimentalität mit der bunten, schrägen, anarchischen Musik aus

jiddischen, Jazz und Rock-Elementen, die der World Music-Markt heute als

"Klezmer" für die sinnsuchende Gesellschaft bereitstellt.

Musikalisch kann Klezmer-Musik nicht als isoliertes

Phänomen betrachtet werden: Eine Darstellung ohne die Einbeziehung der

Wechselwirkung mit traditionellen südosteuropäischen Musikkulturen ist

ebensowenig möglich wie die Ausklammerung ihrer Funktionen in der

jüdischen Religionsausübung, die sie – zusammen mit chassidischer und

synagogaler Musik – seit Jahrhunderten bewahrt. Das säkulare Yiddish und

Klezmer-Revival Amerikas, das gerade diesen Religionsbezug nicht zur

Kenntnis nehmen will, basiert auf einer gänzlich anderen Entwicklung:

Auf der Nahtstelle zwischen der Alten und Neuen Welt entstand eine

Unterhaltungskultur der jiddischsprachigen Immigranten-Unterschichten

der Lower East Side, deren Nachkommen in das amerikanische

Mainstream-Entertainment, den Jazz und in die klassische Musik

abwanderten.

Die amerikanischen Revivalisten übernahmen die aus

wenigen Elementen der osteuropäischen Spielweisen bestehende

kommerzielle jiddische popular- und Klezmermusik und nahmen eine

künstliche Archaisierung vor, die mittlerweile zu einem primitiven

Einheitsstil geführt hat, der das genaue Gegenteil zu dem an Paganini

orientierten Ideal der Schtetl-Klezmorim darstellt. So schließt das Buch

mit einem kritischen Überblick zum Klezmer- Und Yiddish-Revival, das

diese Musik seit über zwanzig Jahren popularisiert, aber eben nur

scheinbar eine echte Fortsetzung der jahrhundertealten Tradition

darstellt. Es fehlt die Basis der jiddischen oder hebräischen Sprache,

der chassidischen oder liturgischen Musik, der jüdischen Religion und

nicht selten die Kenntnis der mittlerweile historischen Entwicklung des

Yiddish-Revivals selbst. Aber gerade die gegenwärtige Situation in den

streng orthodoxen Gemeinden Israels zeigt, daß sich die

Klezmer-Tradition im religiösen Umfeld erhalten und weiterentwickeln

konnte, wenn auch in Formen, die mit ästhetischen Maßstäben allein nicht

zu fassen sind, weil sie allein auf religiösen Funktionen fußen.

Gerade dies ist das Anliegen des Buches: die

Klezmer-Musik in ihrer Eigenart zu definieren und ihren Weg von der

funktionalen Einbettung in das jüdische Ritual bis zur ästhetisierten

und kommerzialisierten Form zu beschreiben. Denn losgelöst von der

jüdischen Religion erscheint Klezmer-Musik nur als ein Sammelsurium von

willkürlichen Tönen und Rhythmen. Begriffsunschärfen und Unkenntnis

haben zu Beliebigkeit, Austauschbarkeit und Putzigkeit mit

"Klezmer-Tangos", "Klezmer-Chansons", "Klezmer-Tänzen" geführt — und das

entspricht nicht der geschichtlichen Wahrheit der einst hochentwickelten

urbanen jüdischen Festmusik Osteuropas, aus deren Reihen die Elite der

klassischen Virtuosen des 20. Jahrhunderts von Mischa Elman bis Emanuel

Feuerman hervorging.

Nur mit einem fachübergreifenden Ansatz, der Elemente

aus Musikethnologie und historischer Musikologie, Judaistik,

vergleichender Religions- und Literaturwissenschaft, Geschichte,

Soziologie sowie Cultural Studies vereint, war es uns möglich, die

komplexen Entwicklungen der traditionellen Klezmer-Musik zu erschließen

und ihren Weg über Zeitalter und Kontinente darzustellen. Seit 1989

führen wir Interviews und Forschungen in den USA, Ost- und Westeuropa

(u. a. Litauen, Rußland und Birobidschhan) sowie Israel durch, dazu

kommt eine Sammeltätigkeit seit den 60er Jahren. Die musikalische

Zusammenarbeit von Joel Rubin – selbst einer der ersten Protagonisten

des Revivals in den USA – insbesondere mit den Epstein Brothers und den

chassidischen Musikern in Israel öffneten uns die Türen zu einer Welt,

deren Denken und Fühlen nicht nur unsere Forschung bereichert und dieses

Buch möglich gemacht hat, sondern auch unser Leben insgesamt veränderte.

Die parallel produzierte CD "Oytsres (Treasures):

Klezmer Music 1908–1996" (Wergo) entspricht in der Auswahl unserer

derzeitigen Auffassung und der Intention des Buches. Möge dieses Buch

dazu beitragen, was die "Insichisten" für ihre Literatur vergeblich

einforderten: Daß die jiddische Kultur und die Klezmer-Musik nicht mehr

unbekannt bleibe und ihre Künstler nicht mehr als "Hottentotten"

betrachtet werden – nicht nur im Hinblick auf die phänomenologischen,

sondern durchaus auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen

Implikationen.

Aus dem Vorwort zum Buch "Klezmer-Musik", Rita Ottens

und Joel Rubin, S. 9-13.

© Rita Ottens and Joel Rubin 1999

http://www.rubin-ottens.com

hagalil.com

04-10-04 |