| Der Historiker, Herausgeber und

Publizist Julius H. Schoeps stellte in München seine gerade erschienene

Autobiographie vor. Mein Weg als

deutscher Jude

1921 erschienen Jakob Wassermanns autobiographische Bekenntnisse

unter dem Titel Mein Weg als Deutscher und Jude. 1996 griff Micha

Brumlik diese Worte für seinen bundesrepublikanischen Erfahrungsbericht

auf und wandelte sie ab zu: Kein Weg als Deutscher und Jude. Nun

also der deutsch-jüdische Historiker Julius H. Schoeps, der seine

"autobiographischen Notizen" in bewußter Anspielung auf die Vorgenannten

überschrieb mit:

Mein Weg als deutscher Jude.

"Mit diesem Titel", so Schoeps in seiner Vorbemerkung, "wird der Leser

darauf verwiesen, daß es zum einen um die Selbstbefindlichkeiten des

Verfassers, zum anderen um die Beschreibung einer bestimmten Zeit geht,

in diesem Fall der Jahrzehnte nach dem Ende der NS-Herrschaft, in der es

für Juden nicht einfach war, in Deuschland Fuß zu fassen."

Und so wechseln in diesem Buch sehr persönliche Reflexionen mit

distanzierten Betrachtungen eines jüdischen Intellektuellen auf die

deutsche Zeitgeschichte. Daß diese beiden Perspektiven immer wieder

auf’s engste verwoben sind, hängt nicht zuletzt mit dem Umstand

zusammen, daß Schoeps‘ eigene Familiengeschichte unmittelbar mit

deutscher Historie verbunden ist: Väterlicherseits durch die Familien

Frank und Schoeps, mütterlicherseits durch die Familien Friedländer und

Mendelssohn. Schoeps zählt sowohl David Friedländer, der 1809 als erster

Jude in den Berliner Stadtrat gewählt wurde, wie auch den Philosophen

und Schriftsteller Moses Mendelssohn zu seinen Vorfahren. Den

weitverzweigten Stammbaum der Mendelssohn-Familie skizziert er in

knappen Auszügen von Moses Mendelssohn über Paul von

Mendelssohn-Bartholdy (den Bruder des Komponisten Felix) den Bankier

Ernst von Mendelssohn-Bartholdy bis zu seiner Großmutter

mütterlicherseits, Marie von Mendelssohn-Bartholdy.

Der Großvater väterlicherseits, Julius Schoeps, war Arzt, hatte während

des ersten Weltkriegs ein Lazarett geleitet und war besonders stolz

darauf, seine Militärzeit als ‚Einjährig Freiwilliger‘ abgeschlossen zu

haben. Als die Nationalsozialisten ihm nach 1933 erst die Mitgliedschaft

im Verein der ehemaligen Regimentsmitglieder verboten, dann die

Approbation als Arzt entzogen, traf es ihn tief, doch wie viele andere

deutschnational eingestellte Juden dachte er keineswegs an Auswanderung.

Im Gegenteil: In der festen Überzeugung, seinen staatsbürgerlichen

Pflichten nachkommen zu müssen, meldete sich der 75jährige im September

1939 freiwillig zum Militär!

Drei Jahre später wurde er zusammen mit seiner Frau nach Theresienstadt

deportiert, wo er bald darauf starb. Die Großmutter, Käthe Schoeps,

wurde 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz geschickt und ermordet.

Vergeblich hatte sich der Sohn Hans-Joachim bis zuletzt bemüht, seine

Eltern nach Schweden zu holen, wohin er selbst bereits Ende der 30er

Jahre geflohen war.

Eben dort, in einem Vorort von Stockholm, wurde 1942 Julius H. Schoeps

geboren. Die frühen Kinderjahre verlebten er und sein zwei Jahre

jüngerer Bruder zeitweise bei schwedischen Bauern, wo sie aus

Sicherheitsgründen untergebracht wurden, da man einen Einmarsch der

deutschen Wehrmacht aus Norwegen nicht ausschließen konnte. Es war trotz

allem eine vergleichsweise heile Welt für das Kind, das zunächst noch

‚Hänschen‘ genannt wurde.

Das änderte sich wenige Jahre später als die Ehe der Eltern geschieden

wurde, der Vater das Sorgerecht für die Kinder übernahm und kurz nach

Kriegsende nach Deutschland zurückkehrte, um eine Professur in Erlangen

anzunehmen. Die Übersiedlung des Sohnes von Schweden nach Deutschland,

die Begegnung des gerade sechsjährigen mit deutscher Sprache,

Trümmerlandschaften und fränkischem Kleinstadtleben unter amerikanischer

Besatzung schildert Schoeps einfühlsam und doch auch mit humorvoller

Distanz. Larmoyanz ist seine Sache nicht. Höchst nüchtern berichtet er

über das Desaster seiner Schulzeit. Um seine Noten stand es zeitweise so

schlecht, daß Vater Schoeps, längst ein hochangesehener Historiker und

Inhaber des Erlanger Lehrstuhls für Religions- und Geistesgeschichte,

sich gezwungen sah, den Sohn vorübergehend ins Internat zu stecken - und

nicht etwa in irgendeines:

"Was sich mein Vater dabei gedacht hatte, mich auf den

Obersalzberg zu schicken, ist mir bis heute rätselhaft. Zweifellos hat

er gewußt, in welche Umgebung ich kam. Es war geradezu paradox, daß ich,

der kleine jüdische Junge, der aus dem Exil zurückgekehrt war, die

Schulbank mit den Kindern einstiger Nazi-Größen drücken mußte.

Zeitweilig teilte ich das Zimmer mit dem Sohn des Hitler-Stellvertreters

Rudolf Heß und dem des umstrittenen Vertriebenen-Ministers Theodor

Oberländer. Zu jener Zeit hatte ich keine Ahnung, wer Heß war und wußte

auch nicht, daß Oberländer für den Mord an 5000 Lemberger Juden

verantwortlich gemacht wurde. Für mich waren Wolf-Rüdiger Heß, ‚Buz‘

genannt, und die anderen Kinder einstiger Nazi-Funktionäre

Internatskameraden, und zwar ganz normale wie andere auch. Der einzige

Unterschied war vielleicht der, daß Buz und der Sohn Oberländers etwas

älter waren und deshalb auch andere Interessen hatten als ich. Erinnere

ich mich richtig, so brachte ich diesen sogar so etwas wie Bewunderung

entgegen. In erster Linie wohl deshalb, weil sie auf dem ‚Berg‘, wie der

Obersalzberg in Kurzform genannt wurde, entweder als hervorragende

Skiläufer oder gute Kletterer galten. Jahre später, als ich bei einem

Treffen einige meiner einstigen Mitschüler wiedertraf, spürten wir, daß

sich etwas zwischen uns geschoben hatte. Ein Gespräch war nicht mehr

möglich, die Zeit der kindlichen Unbefangenheit war vorbei."

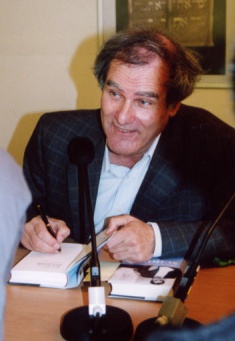

Als Schoeps diese Begebenheit anläßlich seiner Buchpräsentation in der

Münchner Israelitischen Kultusgemeinde beinahe amüsiert zum Besten gibt,

geht ein Raunen durch die Reihen des Publikums. Zu ungeheuerlich

erscheint den meisten diese Vorstellung, doch Schoeps erklärt gelassen:

"Das war damals eben so."

Julius H. Schoeps und Ellen Presser vom Kulturzentrum der

Israelitischen Kultusgemeinde München bei der Buchpräsentation

In den Familien seiner nichtjüdischen Jugendfreunde wurde über die

jüngste Vergangenheit nicht gesprochen, schon gar nicht über das

Schicksal der Juden.

Abgesehen von wenigen Überlebenden, meist älteren Menschen, die nach

Schoeps‘ Erinnerung nie lachten und in ihm eine gewisse Beklommenheit

auslösten, hatte er in den 50er Jahren wenig Berührung mit Juden oder

dem Judentum. Der Vater, der sich selbst mit den Worten ‚Preuße,

Konservativer, Jude‘ definierte, sorgte zwar dafür, daß beide Söhne

jüdischen Religionsunterricht erhielten, machte sie auch mit jüdischer

Tradition, Gebeten und Bräuchen vertraut, doch schrieb er ihnen nie vor,

wie oder was sie zu denken hätten, und Schoeps bekennt offen: "Ich bin

das, was man früher einen ‚Dreitage-Juden‘ genannt hat, ein Jude also,

der an den hohen Feiertagen die Synagoge besucht, dem aber ansonsten die

religiöse Praxis eher gleichgültig ist."

Mochte der Schulbesuch sich auch in die Länge gezogen haben – das

Abitur machte Schoeps erst mit 21 – sein Studium in Berlin absolvierte

er dafür in Rekordzeit. Bereits 1969 konnte er seine Promotionsurkunde

entgegennehmen und war dabei alles andere als ein strebsamer Bücherwurm.

Vom beschaulichen Erlangen kommend sog er mit Begeisterung auf, was das

Berliner Großstadtleben der 60er Jahre zu bieten hatte: vom Theater über

die Mitarbeit an diversen Studiobühnen, bis zu den mittlerweile

legendären Protestveranstaltungen der Studentenbewegung. Der "Argwohn,

daß in den späten sechziger Jahren die verschwiegene NS-Vergangenheit

der Väter abgearbeitet wurde" ließ ihn allerdings trotz mancher

Sympathien immer auch Distanz zur sogenannten 68er Bewegung wahren.

Nach der Promotion verließ Schoeps Berlin, um zunächst für kurze Zeit

als Verlagslektor zu arbeiten. Bücher, das Vermitteln von Manuskripten,

Erstellen von Gutachten, der Aufbau von Bibliotheken und vielfältige

Herausgebertätigkeiten begleiteten das Berufsleben von Schoeps bis in

die Gegenwart.

Zugleich setzte er seine akademische Laufbahn in einem Tempo fort, das

heutigen Studenten der Geisteswissenschaften geradezu atemberaubend

erscheinen dürfte: 1973 Habilitation, 1974-1991 Professor für politische

Wissenschaft und Direktor des 1986 von ihm mitbegründeten Salomon Ludwig

Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität /

Gesamthochschule Duisburg, Gastprofessuren u.a. in New York und Tel

Aviv, seit 1992 Professor für Neuere Geschichte und Direktor des

ebenfalls von ihm selbst mitbegründeten Moses Mendelssohn Zentrums für

europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam - ... um nur die

wichtigsten Eckdaten zu nennen, und als wäre das noch nicht genug,

übernahm er von 1993 bis 1997 auch noch den Posten des

Gründungsdirektors des Jüdischen Museums in Wien.

Was in dieser kurzen Übersicht wie ein geradliniger akademischer

Durchmarsch erscheint, war in Wirklichkeit ein oft steiniger Weg mit

zahlreichen Brüchen und Konflikten.

"Lange Jahre war ich nicht in der Lage, mich mit der

Shoah zu beschäftigen. Allzu sehr wühlte mich das Vergegenwärtigen

einstiger Geschehnisse auf. Ich vermied es, Lehrveranstaltungen zu

diesem Thema anzusetzen, und habe erst relativ spät begonnen, mich

wissenschaftlich und publizistisch mit der Zeit des Nationalsozialismus

und dem Judenmord zu befassen."

Als Schoeps schließlich doch begann, sich mit eben diesen Themen

auseinanderzusetzen, hatte er nicht selten mit Widerständen aus seinem

unmittelbaren Kollegium zu kämpfen. Wollte er etwa in Duisburg den

Studiengang "Jüdische Studien" etablieren, hieß es von allen Seiten,

dafür gebe es kein Geld; wenn dann wider Erwarten doch eine Finanzierung

in Reichweite rückte, fielen abfällige Bemerkungen nach dem Motto "Gibt

es kein wichtigeres Thema als die Juden?" oder "Sollen die Juden das

doch selber bezahlen!"

Schoeps gab selten klein bei, er mischte sich ein und damit war

vielfach der "Ärger vorprogrammiert". Ob es um die Besetzung von

Lehrstühlen ging oder Ernst Nolte und den Historikerstreit, um die

Debatten über das Berliner Mahnmal oder die Thesen von Daniel Goldhagen,

um fragwürdige Wiedergutmachungsurteile der deutschen Justiz, oder auch

um Konflikte innerhalb der jüdischen Gemeinden – Schoeps bezog und

bezieht Stellung.

Über seine Motive Rechenschaft abzulegen – hauptsächlich sich selbst

gegenüber – war das erklärte Ziel seiner autobiographischen

Aufzeichnungen. Herausgekommen ist ein vielschichtiges oft spannend zu

lesendes Zeitzeugnis, das nicht nur Auskunft gibt über jüdisches Leben

in Deutschland nach 1945, sondern auch über das, was Schoeps als "Die

deutsche Krankheit" bezeichnet. Unter dieser Überschrift skizziert der

Autor das deutsch-jüdische Verhältnis der letzten 250 Jahre als eine

Geschichte fortwährender Verformungen und Brüche, beginnend unter dem

Einfluß der jahrhundertealten christlichen Judenfeindschaft über

säkulare Bedrohungsszenarien bis zum völkisch-rassistischen

Antisemitismus und der Antithese Deutschtum-Judentum, deren Ausläufer

bis in die gegenwärtige Aufarbeitung der NS-Vergangenheit hineinreichen,

zum Beispiel im fragwürdigen "Pathos mancher geradezu verlogen wirkender

Gedenkansprachen. Wer kennt nicht die stereotype Rede von unseren ach so

geschätzten ‚Mit-‘ bürgern, eine Bezeichnung, die in den Ohren von Juden

geradezu obszön wirkt. Bei einem Katholiken oder Protestanten würde man

niemals wagen, vom ‚Mit-‘ bürger zu sprechen. Oder man denke an die

Äußerungen von Politikern, die von Israelis sprechen, aber Juden meinen.

Wird der Betreffende darauf aufmerksam gemacht, daß das eine nichts oder

nur sehr bedingt mit dem anderen zu tun habe, blickt er einen meist

verständnislos an und versteht nicht, wovon die Rede ist."

Es konnte nicht ausbleiben, daß auch Schoeps sich die Frage stellt ,

die wohl fast alle hier lebenden Juden mal mehr, mal weniger

beschäftigt: Wie hältst Du es mit Deutschland und den Deutschen?

Schoeps bekennt offen, daß es genügend Anlässe gegeben hätte,

Deutschland zu verlassen, doch weder nimmt er für sich die bekannte

Floskel der ‚gepackten Koffer‘ in Anspruch, noch gibt er sich

zionistischen Illusionen hin. Vielmehr erklärt er, daß die Gründe zu

bleiben, letztlich persönlicher Natur seien: private Bindungen,

berufliche Herausforderungen und nicht zuletzt die Überzeugung, daß die

Dimensionen der deutsch-jüdischen Geschichte am besten in Deutschland

selbst begriffen werden können.

"Aber muß er denn dieses ‚deutscher Jude‘ unbedingt so betonen?"

flüstert eine ältere Dame ihrer Nachbarin während der Lesung zu. Die

Angesprochene wiegt bedenklich den Kopf. Die beiden stehen beispielhaft

für nicht wenige Mitglieder der jüdischen Gemeinden, die ihm

gelegentlich eine allzu deutsch-freundliche Haltung vorwerfen. Schoeps,

der sich im Vorstand der Berliner Gemeinde engagiert und dort neuerdings

auch für den Vorsitz kandidieren will, ficht das nicht an. Zwar räumt er

selbstironisch ein, daß der ‚jüdische Intellektuelle‘, so er sich in

jüdischen Gemeinden engagiert, mitunter eher als störend empfunden wird,

doch ist er, was die Zukunft des Judentums in Deutschland angeht,

durchaus optimistisch wie er in München betonte: "Es besteht die Chance,

in einer Generation wieder ein deutsches Judentum zu haben, aber anders

als vor 1933. Es wird nicht mehr in der Tradition eines Heinrich Heine

oder Ludwig Boerne stehen."

| Was sein eigenes Selbstverständnis

angeht, schreibt er: "Es bleibt mir nur, mich als das zu begreifen,

was ich vermutlich durch Herkunft, Erziehung und Prägung im

Nachkriegsdeutschland geworden bin: ein Bürger der Bundesrepublik

Deutschland, der eine jüdische Identität besitzt, aber, stark vom

protestantischen Milieu geprägt, deutsch fühlt und denkt. Ich weiß,

dass das merkwürdig klingt, doch ist es exakt die Beschreibung, die

auf mich zutrifft." Durchaus denkbar, dass mit dieser Formulierung

wieder "Ärger vorprogrammiert" ist, doch das dürfte einen wie ihn

wohl kaum erschüttern.

Erkältet aber sichtlich guter

Stimmung:

Julius H. Schoeps beim Signieren seiner Autobiographie |

|

|

Mein Weg als deutscher Jude

von

Julius H. SchoepsWeitere Lesung mit

Julius H. Schoeps: Mittwoch, 09. April 2003, 20:00 Uhr, Centrum

Judaicum, Oranienburger Straße 29, Berlin-Mitte. Karten über

Literaturhandlung Tel.: 030 - 88 24 250. |

Franziska Werners -

hagalil.com - 23-03-03 |