"Tripolis Praga". Die Prager "Moderne" um 1900. Katalogbuch

Hrsg. von Walter Schmitz und Ludger Udolph

W.E.B.

Universitäts-verlag 2001

Euro 24,80

Bestellen? |

Die Prager Moderne

um 1900:

Tripolis Praga

Als "eine farbenfrohe, mutige,

tolerante und neuschaffende Zeit" bezeichnete Vaclav Havel in seinem

Vorwort die Prager Moderne. "Gleichzeitig eine Zeit voll geheimnisvoller

Winkel, voll Trauer, Unverständnis und Entfremdung, laut die Erfahrung

einer scheinbar legitimen Absurdität der Welt äußernd." Es ist das

Verdienst des MitteleuropaZentrums an der TU Dresden, durch die

Ausstellung "Tripolis Praga" und das dazugehörige Katalogbuch die

vielfältigen Aspekte der Prager Kultur um 1900 zur Ansicht gebracht zu

haben.

Tschechen, Deutsche und Juden

verliehen der Stadt eine besondere Atmosphäre der Multikulturalität und

Kreativität. Während sich die tschechischen Künstler als "Avantgarde

einer Nationalkultur" sahen, "versuchte die deutsche Oberschicht ihre

abbröckelnde frühere Hegemonie durch eine breite 'Kulturarbeit' zu

beglaubigen." Juden schlossen sich zunächst den beiden

Bevölkerungsgruppen an, begaben sich jedoch mehr und mehr auf

Identitätssuche und Besinnung auf eine "nationale" jüdische Kultur.

Der 'Graben', die Fortsetzung der Ferdinandstraße,

Photographie, um 1890

Das Katalogbuch, erschienen im Thelem

Verlag, stellt die Dreivölkerstadt um 1900 in elf Kapiteln dar, die mit

zahlreichen Textbeispielen und Bildern die Vielfältigkeit der

untergegangenen Kultur beleuchten: Das "deutsche Prag", das vor

allem seit der Jahrhundertwende als Literaturstadt an Bedeutung gewann,

das

"tschechische Prag", das in Architektur, Politik und Künsten durch

das erwachende Nationalgefühl bestimmt war, und die wechselseitigen

kulturellen Wahrnehmungen, die im Kapitel "Begegnungen und

Vermittlungen"

veranschaulicht werden. Das "Magische Prag" zeigt das Bild auf und

das Selbstverständnis der Prager über ihre Stadt als "alte Zauberstadt",

wie es etwa Johannes Urzidil formulierte: "Hier kam vieles zusammen, Ost

und West, Jud und Christ, Tschech und Deutscher, Nord und Süd, und wo

viele Essenzen zusammenfließen, da entstehen auch viele zauberhafte,

unbegreifliche und sonst nie gesehene Dinge".

Gruppenfoto mit Leo Herrmann (Mitte), Hans Kohn (o.R.,

r.), Robert Weltsch (o.R., 2.v.r.) und seiner Schwester Lise

Weltsch-Kaznelson (u.R., 2.v.l.)

"Der Prager Kreis" widmet sich

jener Gruppe von deutschsprachigen jüdischen Avantgarde-Literaten, zu

deren innerem Kreis zunächst Max Brod, Franz Kafka, Oskar Baum und Felix

Weltsch gehörten. Die Prager Juden zwischen den Nationen, das "Erwachen"

des jüdischen Volkes und die kulturell-geistigen Errungenschaften dieser

Bewegung sind Thema des Kapitels "Jüdische Renaissance".

Josef und Karl

Capek, Photographie, um 1920 |

Das Kapitel "Zlatá

slovanská Praha" geht den verschiedenen

Mythen um die Stadt nach, den Mythen der Nation, wie der Seherin

Libussa, dem Mythos der "goldenen Stadt" und verschiedenen anderen

Mythen der Moderne, die mit Prag verwoben sind. Auch der

"Tschechischen Avantgarde" ist ein Kapitel gewidmet, das deren

wichtigste Vertreter vorstellt. Darunter beispielsweise die Brüder Josef

und Karl

Capek und den Anarchisten Jaroslav Hašek,

der 1911 die ersten Geschichte seiner Švejk-Figur

veröffentlichte.

"Aufbrüche und Ausbrüche"

stellt Prag als eine Stadt vor, die man auch verlassen musste, boten doch

Wien und Berlin entsprechende Alternativen, zumindest für die

deutschsprachigen Schriftsteller. Die deutsch-jüdisch-tschechische

Kultursymbiose wurde schließlich durch den Ersten "Weltkrieg"

radikal verändert: "Die vormals privilegierten Bevölkerungskreise und ihre

kulturellen Präferenzen wurden in der tschechoslowakischen Republik nach

1918 randständig."

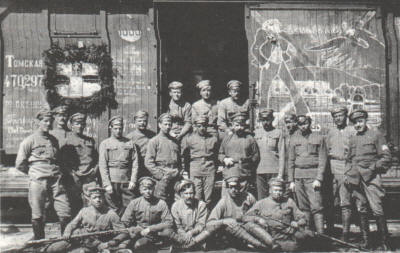

Die tschechische Legion, Photographie, um 1918

Das letzte Kapitel ist dem

"Gedächtnis" gewidmet, den Vergangenheitsdeutungen der Literaten der

"Prager Moderne". Ihre Erinnerung an die glanzvolle Ära der

Dreivölkerstadt, die endgültig durch die deutsche Okkupation beendet

wurde, stand der offiziellen Gedächtnispolitik des kommunistischen

Staates entgegen. In der Tschechoslowakei nach 1945/46 setzte "eine

rigide Nationalisierung der Tradition ein, die zunächst den

'Nationalitätenstreit' um 1900 endgültig zu entscheiden suchte, die aber

überdies die kritisch-analytische Literatur der 'Moderne' als dekadent

und formalistisch beargwöhnte und denunzierte."

Das Katalogbuch sei allen denen, die

die Ausstellung "Tripolis Praga" nicht gesehen haben, wärmstens

empfohlen. Diejenigen, die sie besucht haben, werden in der Vielzahl an

detaillreicher Darstellung noch viel Neues entdecken.

al / hagalil.com

18-04-04 |