|

Martin Jander:

Berlin (DDR).

Ein politischer Spaziergang

Ch. Links Verlag 2003

Euro 12,90

Bestellen?

Genau wie von der Mauer ist von den politischen

Machtzentren der DDR im Berliner Straßenbild kaum noch etwas zu

entdecken. Die meisten Gebäude sind inzwischen umgestaltet und werden

anders genutzt, manch neuer Eigentümer möchte auch nicht an die früheren

Hausherren erinnert werden.

Der politische Reiseführer "Berlin (DDR)" will dem entgegenwirken und

bietet einen Kurzeinstieg in die Geschichte des untergegangenen

ostdeutschen Staates anhand seiner markantesten Bauten. An jedem der 20

vorgestellten Orte wird ein Kapitel aus dem politischen Leben der DDR

knapp und anschaulich erzählt. Hinzu kommen Literaturverweise und

Servicedaten zur Erreichbarkeit, den Öffnungszeiten und den

Verkehrs-anbindungen. Zwei Übersichtskarten erleichtern das Auffinden

dieser interessanten Orte ostdeutscher Geschichte.

Politische Spaziergänge in Berlin:

unwrapping history |

Berlin (DDR):

Ein politischer Spaziergang

Von Martin Jander

Aufbau-Verlag

1956: Zerschlagene Hoffnung auf ein "Tauwetter"

Direkt am S-Bahnhof Hackescher Markt findet sich mit der

Adresse Neue Promenade 6 der "Aufbau-Verlag". Es ist einer der

Denkorte zur DDR-Geschichte, der sich nicht unbedingt als solcher zu

erkennen gibt. Buchstäblich nichts deutet auf die wichtige Geschichte

hin, die es hier zu bedenken gibt. Der neue Standort dieses Verlages -

ursprünglich residierte er in der Nähe des Gendarmenmarktes in der

Französischen Straße 32 - liegt jedoch für den Berlintouristen ganz

ausgezeichnet. Man erreicht viele andere Sehenswürdigkeiten in der

Umgebung - z. B. die Synagoge in der Oranienburger Straße 28-30 - von

hier aus sehr schnell. Nur ein paar Schritte entfernt, in den Hackeschen

Höfen

Rosenthaler Straße 40/41, findet man die auf Berlin-Literatur

spezialisierte Buchhandlung und Galerie "artificium". Darüber hinaus

sind der Platz vor dem S-Bahnhof Hackescher Markt und seine Umgebung

sehr beliebt, die Cafes, Restaurants, Bars, Kinos und viele angenehme

Dinge mehr bietet.

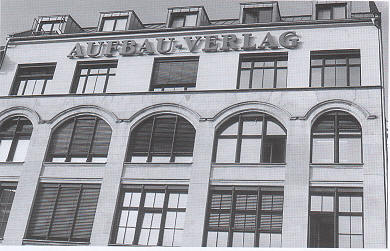

Das neue Gebäude des Aufbau-Verlages in der Neuen

Promenade 6, direkt am S-Bahnhof Hackescher Markt. Die Fassade wurde in

den 90er Jahren denkmalsgerecht saniert.

Der Verlag wurde am 16. August 1945 vom Dichter und

späteren Kulturminister der DDR Johannes R. Becher im Auftrag des

"Kulturbundes zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands" gegründet.

Hier erschien Anna Seghers' berühmter Roman "Das siebte Kreuz" und

Theodor Pliviers "Stalingrad". Ernst Bloch, Lion Feuchtwanger, Egon

Erwin Kisch, Hans Fallada, Victor Klemperer, Arnold Zweig und Georg

Lukäcs gehörten zu den frühen Autoren des Verlages, der ein

vergleichsweise offenes Programm hatte.

Das Signet des Verlages über dem Eingangstor.

Am 6. Dezember 1956 wurde der damalige Leiter Walter

Janka in den Räumen des Verlages verhaftet. Bereits einige Tage vorher

war der Philosophiedozent und Lektor des Verlages Wolfgang Harich

inhaftiert worden. Außerdem verhaftete man: Manfred Hertig

(Redaktionssekretär der "Deutschen Zeitschrift für Philosophie"), Heinz

Zöger, Gustav Just (Redakteure der Kulturzeitschrift "Sonntag"), den

Ökonom Bernhard Steinberger und den Rundfunkkommentator Richard Wolf.

Alle zusammen wurden in zwei getrennten Prozessen vor dem Obersten

Gericht der DDR im März und im Juli 1957 der konspirativen Verschwörung

gegen die DDR angeklagt. Im Urteil gegen Walter Janka hieß es, dass die

Gruppe eine Veränderung der gesetzlich geschützten gesellschaftlichen

Verhältnisse der DDR angestrebt habe. Es sei beabsichtigt gewesen, die

Wirtschaftsplanung und die gesellschaftliche Struktur der Deutschen

Demokratischen Republik zu ändern.

Eine von Harich ausgearbeitete politische Plattform über

einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus, verschiedene Treffen

Harichs mit Vertretern des SPD-Ostbüros in Westberlin, seine Vorsprachen

beim sowjetischen Botschafter in Deutschland und bei Ulbricht selbst

sowie eine Zusammenkunft der ganzen Gruppe am 21. November 1956 mit dem

1952 inhaftierten, im Juli 1956 aber wieder rehabilitierten ehemaligen

Politbüromitglied Paul Merker, bei der auch über eine Absetzung

Ulbrichts gesprochen worden war, bildeten den Gegenstand der Anklage.

Harich galt der Staatssicherheit als Kopf, Janka als Organisator der vom

Gericht unterstellten Verschwörung.

Strafrechtlich war die Anklage verfehlt, denn das

Vorhaben war nicht konspirativ vorangetrieben worden. Die Angeklagten

strebten eine öffentliche Auseinandersetzung in der SED und der DDR zur

Überwindung des Stalinismus an und erwarteten (vergeblich) Unterstützung

sogar von Kulturminister Johannes R. Becher. Jankas Verteidiger

Friedrich Woiff forderte deshalb auch konsequent den Freispruch seines

Mandanten.

Politisch allerdings konnte es keinen Zweifel daran

geben, dass die Angeklagten eine Revision der Politik der SED angestrebt

hatten. In der DDR wollten sie eine Reform mit und durch die SED; ein

neuer 17. Juni sollte vermieden werden. Außenpolitisch war langfristig

an eine friedliche Wiedervereinigung Deutschlands auf der Grundlage von

Demokratie, Sozialismus und nationaler Souveränität gedacht, nach

Zwangsvereinigung und Verfolgung von Sozialdemokraten in der DDR sollte

ein neuer Anfang in der Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten und

Gewerkschaftern der Bundesrepublik gemacht werden. Der Plan der

Harich-Janka-Gruppe bildete deshalb, neben der Stalin-Note von 1952, die

eine Vereinigung beider deutscher Staaten unter der Bedingung ihrer

Neutralität vorschlug, nicht umsonst bis heute Material für Kontroversen

über die "verpassten" Chancen deutscher Einheit vor dem Mauerfall 1989.

Von 1945 bis 1992 hatte der Aufbau-Verlag sein Domizil

in der Französischen Straße 32. Hier wurde Verlagsleiter Walter Janka im

Dezember 1956 an seinem Schreibtisch verhaftet.

Die von Harich verfasste Plattform der Gruppe enthielt

folgende Punkte: "Umstellung der Produktion auf die Erhöhung des

Lebensstandards nach dem Vorbild des neuen Kurses", "Gründung von

Arbeiterräten, Gleichstellung und Förderung der mittelständischen

Industrie". Außerdem wollte man eine "Auflösung der landwirtschaftlichen

Produktionsgenossenschaften und die Entwicklung eines gesunden Klein-

und Mittelbauerntums". Ohne alle Schnörkel wurde die "Wiederherstellung

der Geistesfreiheit und der Autonomie der Universitäten, die Beendigung

des Kirchenkampfes, eine Auflösung des Staatssicherheitsdienstes und die

Garantierung der Rechtssicherheit" gefordert. Darüber hinaus verlangte

man die Erweiterung des Parteienspektrums unter der Führung einer

reformierten SED, Aufstellung von Wahllisten mit mehreren Kandidaten,

die Wiederherstellung der Souveränität des Parlaments und eine

durchgreifende Entbürokratisierung des gesamten Verwaltungsapparates.

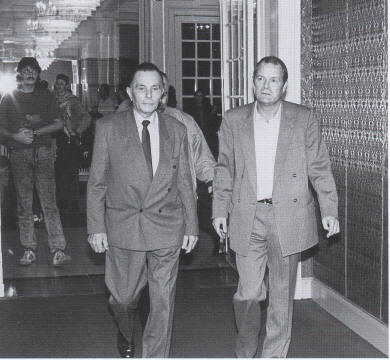

Der Intendant des Deutschen Theaters, Dieter Mann,

organisierte im Oktober 1989 eine öffentliche Lesung mit Walter Janka

(links), die eine Debatte über die stalinistischen Praktiken der SED

auslöste.

Eine reformierte SED sollte dann mit der westdeutschen

SPD zusammenarbeiten: "Uns trennt von der SPD gegenwärtig zwar vieles

(bürgerlich-demokratische Illusionen, Tendenzen zum Opportunismus usw.),

aber vor allem trennt uns von der SPD der Stalinismus. Darum muss sich

die SED vom Stalinismus trennen, bevor eine Zusammenarbeit mit der SPD

wirklich ehrlich möglich werden kann." Außerdem wurde die "Entwicklung

einer Außenpolitik" angestrebt, "die an dem Bündnis mit dem

sozialistischen Lager bei Wahrung der völligen Unabhängigkeit und

Gleichberechtigung festhält."

Den Hintergrund der Überlegungen der Gruppe bildete der

Beginn des so genannten Tauwetters in Osteuropa. Nach Stalins Tod, im

März 1953, und nach dem XX. Parteitag der KPdSU, im Februar 1956, auf

dem Chruschtschow in einer Geheimrede viele Verbrechen der Stalin-Ära

benannt hatte, war in ganz Osteuropa ein Prozess von Rehabilitierungen

und politischer Liberalisierung zu erkennen. Der Text der Rede wurde in

der Sowjetunion auf Parteiversammlungen nur laut vorgelesen, ist jedoch

wenige Wochen später im Westen publiziert worden. Während in Polen am

20. Oktober 1956 der lange Jahre inhaftiert gewesene Nationalkommunist

Gomulka zum Chef der Kommunistischen Partei gewählt wurde und am 23.

Oktober desselben Jahres in Ungarn ein Aufstand gegen die bisherigen

Machthaber begann, der von Truppen der Sowjetunion am 11. November

brutal niedergeschlagen wurde, blieb es in der DDR nach den Erfahrungen

des 17. Juni 1953 eher ruhig, zumal es einige Zugeständnisse der

Führung, wie die Entlassung von 25 000 Häftlingen, gab. Lediglich

Intellektuelle forderten offen eine Veränderung der Verhältnisse.

Dem Leiter des Aufbau-Verlages Walter Janka war es nicht

ins Stammbuch geschrieben worden, dass er mit seiner Partei in Konflikt

geraten sollte. Er war 1914 in Chemnitz in eine kommunistische Familie

hineingeboren worden und sah sich bis fast bis zu seinem Tod 1994 als

Kommunist. Weder seine Haft bei den Nationalsozialisten seit 1933 noch

die Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco, auch nicht das

Exil in Mexiko und nicht die Erfahrung mit der SED-Diktatur seit 1945

ließen Janka mit seiner ursprünglichen kommunistischen Orientierung

hadern.

Janka, der im Exil in Mexiko den legendären Verlag "El

Libro Libre" aufgebaut und geleitet hatte, in dem weltberühmte Bücher

von Heinrich Mann, Anna Seghers und Egon Erwin Kisch erschienen waren,

beschreibt in seiner Autobiographie - "Schwierigkeiten mit der Wahrheit"

(Hamburg 1989) -, dass es vor allem die Untersuchungshaft, der Prozess

vor dem Obersten Gericht der DDR und die spätere Haft in Bautzen waren,

die bei ihm tiefe Zweifel über den Sozialismus und die Richtigkeit

seiner Entscheidungen auslösten. Janka wurde nicht nur aus der Partei

geworfen, sondern man erkannte ihm zusätzlich auch seine Rente als

Verfolgter des Naziregimes ab.

Der Kopf der Gruppe, Wolfgang Harich, bestätigte im

Prozess - zur Überraschung Jankas - die Verschwörungsversion der Anklage

in weiten Zügen und bedankte sich beim Ministerium für Staatssicherheit

sogar ausdrücklich dafür, dass man ihn "gestoppt" habe. Er stellte sich

im Prozess gegen Janka als Kronzeuge zur Verfügung. Dieser Auftritt ist

ihm später nicht verziehen worden. Auch seine als Widerspruch zu Jankas

Erinnerungen angelegten autobiographischen Bücher - "Keine

Schwierigkeiten mit der Wahrheit" (Berlin 1993) und "Ahnenpass. Versuch

einer Autobiographie" (Berlin 1999) - haben daran nichts geändert.

Janka kam 1960 aus dem Gefängnis in Bautzen und konnte

nach Intervention von Freunden bis 1972 als Dramaturg bei der DEFA

arbeiten. Die Existenz der DDR hielt er - als Alternative zur

kapitalistischen Bundesrepublik - trotz allem für eine Notwendigkeit.

Nur wollte er sie demokratisieren und die stalinistisch geprägten

Strukturen überwinden. Davon zeugt auch seine Autobiographie, die im

Sommer 1989 im Hamburger Rowohlt-Verlag erschien. Zwei Lesungen daraus,

am 28. Oktober im Deutschen Theater und ihre Übertragung im Rundfunk der

DDR, waren wesentliche Ereignisse des Umbruchs 1989 in der DDR. Eine

öffentliche Debatte über die offen terroristische Phase der SED-Diktatur

war damit unüberhörbar angestoßen.

Weiterführende Literatur:

Brigitte Hoeft (Hrsg.): Der Prozess gegen Walter Janka und andere.

Eine Dokumentation. Reinbek 1990; Walter Janka: Spuren eines Lebens.

Berlin 1991; Wolfgang Harich: Ahnenpass. Versuch einer Autobiographie.

Berlin 1999; Carsten Wurm (Hg.): Jeden Tag ein Buch - 50 Jahre Aufbau

Verlag. Berlin 1995.

Aufbau-Verlagsgruppe

Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Neue Promenade 6

10178 Berlin

Tel.:28394-0

Fax:28394-100

E-Mail: presse@aufbau-verlag.de

Internet; www.aufbau-verlag.de

Verkehrsverbindung: Der Aufbau-Verlag hat seinen Sitz

unmittelbar am S-Bahnhof Hackescher Markt.

artificium - Kunstbuch und Galerie

Rosenthaler Straße 40/41

(in den Hackeschen Höfen, Hof 2)

10178 Berlin

Tel.: 30 8722 80

Internet: www.artificium.com

Verkehrsverbindung: Die Hackeschen Höfe befinden sich nur

einige Schritte entfernt vom S-Bahnhof Hackescher Markt. |

Bestellen?

Politische Spaziergänge in Berlin:

unwrapping history

hagalil.com

27-06-04 |