|

Frédéric Brenner:

Diaspora. Jüdisches Leben heute

520 Seiten, Knesebeck 2003

Euro 98,-

Bestellen? |

Diaspora:

Das Fremde im Eigenen

Frédéric Brenner hat Juden im Exil

fotografiert, ein halbes Leben lang. Sein Bildband "Diaspora" wirft eine

einzige Frage auf: Was ist eigentlich jüdisch?

Von Viola Keeve

Sein erstes Foto schießt Frédéric Brenner mit 18 im

ultraorthodoxen Viertel von Jerusalem, in Mea Shearim. Er ist Jude,

studiert Sozialanthropologie in Paris. "Ich dachte, das sei das

authentische Judentum", sagt Brenner. Seine Fotos zeigen Chassiden ins

Gespräch vertieft und tanzend mit einem weißbärtigen Rebbe auf einer

Sukkot-Feier, ein inszeniertes Spiel mit Licht und Schatten,

rembrandtartig, feierlich – eine eingefrorene Idylle, nostalgisch

gelebte Erinnerung an das osteuropäische Schtetl im 18. und 19.

Jahrhundert.

Es sind Schnappschüsse von frommen Juden, die sich weit zurücklehnen, in

die Vergangenheit, ohne umzufallen, zu fürchten, ins Stolpern zu

geraten, wie es moderne Juden tun würden, schreibt der amerikanische

Rabbiner Tsvi Blanchard im Essayband "Stimmen", der zu Brenners Bildband

"Diaspora – jüdisches Leben heute" erschienen ist: "Wie merkwürdig das

ist. Wir können uns authentische Juden nur als Menschen vorstellen, die

wir nicht sein wollen."

Mea Shearim ist die Enklave in der Enklave, die Diaspora, die es selbst in

Jerusalem gibt, urteilt der französische Philosoph Jacques Derrida. "Die

Diaspora ist das Fremde in Innern des eigenen Zuhauses", schreibt er zu

"Purim", einem Foto von lyrischer, fast metaphysischer Stille. Ein Mann

mit Fellhut im langen, schwarzen Mantel eilt auf dem Heimweg von der

Synagoge an einer verschneiten Gasse vorbei, durch die ein Kind mit

Engelsflügeln hüpft. Es stellt Brenners ewige Frage: Wie viel Identität

ist Maskerade? Wie viel Maskerade braucht Identität?

80 000 Fotos hat der 44-Jährige inzwischen zusammengetragen von Juden aus

aller Welt, ein Jahrhundertprojekt, gefördert von prominenten Sponsoren

wie Steven Spielberg und Estée Lauder – 264 davon sind in dem neuen

Bildband zu sehen, elegische, bittere, respektlose. Einige wirken

melancholisch-karg, andere provozierend inszeniert, stets auf der Suche

nach Heimat, Erbe, Eigenheit und dem bewundernden Blick für die

Anpassung an den neuen Ort.

Sam Profettas, Mois Amir, Avraham Robissa, Baruch Sevi

Thessaloniki, Griechenland, 1991

Zur Vergrößerung bitte anklicken

"Nichts Jüdisches ist mir fremd", hat

Kabbalistik-Professor Gershom Sholem gesagt. Kein Motto passt besser zu

Brenners Arbeiten: Die Menschen seiner Bildern sind tadschikische

Friseure, Juden mit schweren Maschinen aus Florida, jüdische

Kruzifixverkäufer in Rom, ein sowjetischer General, ein indischer

Kaufmann aus Kalkutta mit seinem Butler, New Yorker Psychoanalytiker und

Polen, die sich für das Passionsspiel in Tykocin einmal im Jahr als

Juden verkleiden.

"Identität schließt immer eine Dimension von Schauspielerei, von

Nachahmung ein", sagt Daniel Dayan, Professor für Semiotik und

Filmästhetik in Paris. "Brenner zeigt uns, dass Identität nicht mehr als

eine Fiktion ist, aber das mindert in keiner Weise ihre Kraft."

Identität wird verstanden als Konstrukt, als eigenes und das der andern,

vor allem der andern – wie im Fall der europäischen Juden zur NS-Zeit,

Identität als Negativität. "Etwas darf nicht sein, weil es ist",

schreibt die Wiener Dramatikerin Elfriede Jelinek zum Foto vom

kleinwüchsigen Hutmacher Leonid Semyonovich Doktor aus dem ukrainischen

Schargorod. Er hat die Hände in den Taschen verborgen und ein

skeptisches, selbstbewußtes Lächeln - einer, der überlebt hat und

geblieben ist.

Wer ins Exil geht, kann das Eigene deutlicher spüren – oder verlieren. Der

Grad zwischen Bewahren und Verrat der Tradition ist schmal, der Preis

hoch: Einsamkeit, Selbstzweifel, diffuse Schuldgefühle. Brenner fragte

sich auf seinen Reisen immer wieder: "Wie kann man ein anderer werden

und sich dennoch treu bleiben?"

Das Exil, entdeckte er, zwingt vor allem zu einem: zur Neudefinition. 1994

fotografiert er New Yorker Frauen am Jewish Theological Seminary of

America mit Tallit und Teffilin, Pionierinnen des 21. Jahrhunderts.

Dozentinnen, Rabbinerinnen, Kantorinnen und Studentinnen schauen

selbstbewusst in die Kamera, ernst und entschlossen – auf Widerstand

gefasst. "Die Frage der Identifikation steckt in jeder ´jüdischen

Frage´", schreibt Derrida. "Ich versuche zu identifizieren, aber ich

versuche auch, mich zu identifizieren, während ich die Grenzen einer

solchen unwiderstehlichen Versuchung, eines solchen Zwangs, aufzuspüren

suche."

Juden in der Diaspora führen ein Leben in der Schwebe, geprägt, so

Derrida, von Eigentum, Enteignung und Aneignung. Im Monument Valley wird

Frédéric Brenner 1994 Zeuge eines Treffens von Juden und

Navajo-Indianern - beide Opfer von Genoziden, beide gebunden an ein Land

der Vorfahren. Ein kunstvolles Bild der Begegnung hat er aufgenommen auf

einem Highway, den Canyon und die Indianer im Rückspiegel eines Autos

festgehalten. "Es geht um eine Rückkehr als Rückblick im Rückspiegel der

Seele", schreibt Jacques Derrida dazu.

"Ist die Aufforderung, sich zu erinnern, dieses 'Vergiss nicht', nicht

etwas dem Jüdischsein Eigentümliches?", fragt sich der französische

Philosoph. Keiner tut das scheinbar mit so viel Stolz, Grazie und

Selbstbehauptung wie die Familie Benchimol, reich geworden durch den

Kautschukboom im brasilianischen Manaus, die Brenner in der Oper 1991

abgelichtet hat. Elegant gekleidet, aber geisterhaft und vereinzelt

steht der Familienclan im Spiegelsaal, die Positionen im pompösen Foyer

sind exakt eingenommen – doch die Verlorenheit scheint grenzenlos.

Solche Fotos sind für Sidra Dekoven Ezrahi, Professorin für

Vergleichende Jüdische Literaturwissenschaft in Jerusalem, "Ethnografie,

in situ eingefangen in ihrem wunderlichen Anachronismus, Seiten in einem

National (Jewish) Geographic-Heft".

Die Benchimols, schreibt Ezrahi, haben in Manuas einen Vorposten

europäischer Kultur, eine Kolonie im brasilianischen Regenwald

errichtet: "Neben Champagner, Kaviar, Kristall, edlem Leinen und Seide

importierten sie auch die italienische Oper." Und der ägyptische

Journalist André Aciman überlegt bei ihrem Anblick: "Ein Jude ist immer

jemand, bei dem man fragt: Warum um alles in der Welt ist er nicht da,

wo er hingehört? Und die Antwort lautet natürlich: weil er Jude ist."

Ihn, der in New York lebt und schreibt, beschäftigt: "Ist ein Jude, wer

für immer anderswo ist?" Oder besser gesagt: "Ist ein Jude, der sich nie

sicher ist, dass er noch etwas anderes ist als ein Jude?"

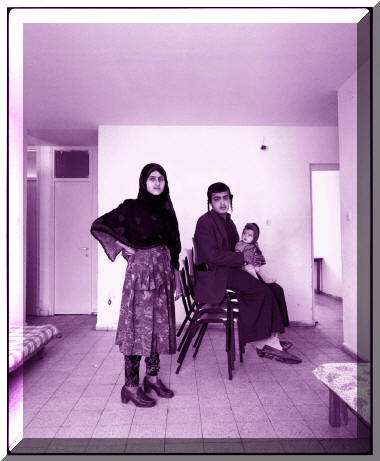

Lewi, 16 Jahre alt, Nadra Faez, 14 Jahre alt und ihr

Kind in ihrer neuen Wohnung im Zentrum für Neueinwanderer Rhovot,

Israel, 1993

Zur Vergrößerung bitte anklicken

Frédéric Brenner faszinieren immer aufs Neue

Widersprüche, Brüche, etwa die schwarzen Hausmädchen in Johannisburg,

die einen jüdischen Kochkurs besuchen müssen. Er fotografiert sie mit

Schabbatbrot und stolzer Vorkochdame unter Antilopenköpfen im Raum eines

Tierpräparators – Siegestrophäen der reichen Weißen in Südafrika. Und er

reist nach Miami, wo Rabbiner Loring Frank fünfmal im Jahr

Massenbekehrungen anbietet: Drei Stunden Belehrung in Judentum und

Kabbalah, rituelles Bad, hebräischer Name und Mittagessen, Bagel mit

Lachs, "schon sind sie Juden", schreibt er zu seinem Foto von 1994, das

eine Gruppe in Bikini und Shorts unter Palmen zeigt - ein spirituelles

Drive-In unter der wärmenden Sonne Floridas.

Manche Fotos sind bewusst schockierend wie die halbnackter jüdischer

Brustkrebsopfer, lesbischer Töchtern von Holocaust-Überlebenden und

verzweifelter Mütter der Juden, die während der Militärdiktatur in

Argentinien verschwanden. In weißen Hemden stehen sie vor einer sterilen

Kachelwand. Andere sind ironisch-spielerisch wie die "Marxisten" aus New

York, 16 als Groucho Marx verkleidete Schauspieler mit Brille, Zigarre

und Schnurbart. Die Marx Brothers überwanden – im Freudschen Sinn – die

Demütigung der Juden im Exil durch Humor, durch Verwandlung, Theater,

die Macht der Träume.

Hollywood ist eine "der beiden jüdischen Utopien", die im 20. Jahrhundert

entstand, schreibt Literaturwissenschaftlerin Ezrahi: "Die verzögerte

Ankunft des Messias ist die Ethik von Purim und von Hollywood, die Ethik

einer unvollkommenen Welt, die uns einlädt zu spielen, während der

Erlöser zaudert." Die Komödie war das Spezialgebiet amerikanischer

Juden, schreibt Ezrahi, "die Komödie des schönen Scheins, die entgiftete

Katastrophe, die sich entfaltet, während die Epen und Tragödien unserer

Zeit auf anderen Bühnen, unter anderen Schnurrbärten aufgeführt wurden."

Nur in wenigen Fotos beschäftigt sich Brenner übrigens mit dem Holocaust,

obwohl er selbst einen großen Teil seiner Verwandtschaft verloren hat.

"Ich wollte zeigen, wie Juden leben", sagt der 44-Jährige, "nicht, wie

sie starben."

Viele spannende Geschichten hat Frédéric Brenner entdeckt, zum Beispiel

die Marranen von Belmonte in Portugal, die heute noch – wie zur Zeit der

Inquisition – heimlich Schabbat feiern, innerlich Juden, äußerlich

Katholiken. Marranen (portugiesisch: Schweine) ist ein Schimpfwort für

die Juden, die nicht bereit waren, für ihren Glauben zu sterben. Heute

ist aus der Feier auf dem Dachboden, der Vorsicht, dem Geheimnis, weil

es lange so praktiziert wurde, ein eigenes, sakrales Ritual geworden.

"Vergessen ist die furchtbare Wahrheit der Vorfahren, die der

Unverzeihlichkeit ihres Jüdischseins ausgeliefert waren", schreibt

Philosoph Benny Lévy, Sartres Assistent, über Brenners Fotos. "Das

Gebet" zeigt drei Marranen unter freiem Himmel, die sich die Augen

verdecken. Damit verfremdet, übertreibt er, um zu zeigen: Auch sie

lauschen dem Unsichtbaren. "Der Jude ist ein Pilger, der den Wegen der

Welt folgt", schreibt der Rabbiner Daniel Epstein dazu, "von einer

Furcht getrieben, die mehrere tausend Jahre alt ist, lauscht er einer

inneren Stimme, die mächtiger und anders als seine eigene ist."

Das Beharren auf dem Anderssein prägt jüdische Geschichte so sehr wie die

Sehnsucht nach dem Ende des Exils. "Meine Umwelt muss spüren", sagt der

Genfer Investmentbanker Solly Alain Lawi, den Brenner 2002 fotografiert

hat, "wie ich mich oft gleichzeitig fremd und dazugehörig fühle, als

Teil eines Volks und einer Tradition, die überall auftaucht und nirgends

hingehört."

Auf die Frage: "Was ist jüdisch?" hat Brenner inzwischen mehr Fragen

gefunden als Antworten, mehr Diskontinuität, Paradoxien als Kontinuität.

Er weiß nur: Das authentische Judentum gibt es nicht. Und vielleicht ist

das auch gut so. "Das Schädlichste für die Juden heute sind die

Etikettierungen", sagt Shimon Freundlich, ein Lubawitscher Rebbe, den

Brenner 1998 auf einer Dschunke im Hongkonger Hafen fotografiert hat.

Im Midrasch heißt es, dass die Wahrheit in tausend Stücke zersplittert,

wenn Gott sie auf die Erde wirft. Wenn wir das Bruchstückhafte als

Geschenk sehen, nicht als Makel, lehrt Brenners Bildband "Diaspora",

wird aus der ängstlichen Frage, wer wir sind - jüdisch oder nicht - eine

gelassene, spannende Entdeckung des Eigenen im Anderen.

Eine gekürzte Version dieses Artikels erschien im

Literaturspezial der Jüdischen Allgemeinen.

hagalil.com

23-11-04 |