|

Signum der

Moderne:

Bilder jüdischer Bibliotheken

Andrea

Livnat

Jüdische Bibliotheken unterscheiden sich in ihrer Eigenschaft als

Kennzeichen der Moderne nicht von den Bibliotheken anderer

Lesekulturen. Sie setzen die gleiche Volksbildung und allgemeine

Leskundigkeit wie nicht-jüdische Bibliotheken voraus. Trotzdem

weisen sie bestimmte Eigenschaften und Besonderheiten auf, die eine

bibliotheksgeschichtliche Untersuchung besonders aufschlussreich und

fruchtbar machen. Textualität und Mobilität sind dabei die

wesentlichen Charakteristika der jüdischen Bibliotheken, wie sie

auch wesentliche Merkmale der jüdischen Geschichte im Allgemeinen

sind. Markus Kirchhoff hat die Geschichte der "Häuser des Buches" in

einem optisch sehr ansprechenden und informativen Band

zusammengestellt.

Der Band

basiert auf einer Ausstellung, die Markus Kirchhoff als Mitarbeiter

des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur an der

Universität Leipzig unter dem Titel "Häuser des Buches - Leute des

Buches" gestaltet hat. Der Band, der die Ergebnisse seiner Arbeit zu

diesem Thema vorstellt, ist geschmackvoll gestaltet, unterstreicht

den Text durch zahlreiche Bilder, zeigt seltene Aufnahmen und

versucht grundsätzlich die mobile und migrationsgeschichtlicher

Perspektive begreifbar zu machen.

Kirchhoff

gibt einen Überblick zur jüdischen Bibliotheksgeschichte, der nicht

streng chronologisch vorgeht, sondern sich an einzelnen Orten und

Biographien orientiert. Ausgehend von der Lesewelt des Shtetls

spannt Kirchhoff den Bogen bis zur Restitution jüdischer

Bibliotheken nach 1945. Der besondere Wert und die Bedeutung des

Verleihens von Büchern lässt sich bis auf Textstellen im Talmud

zurückverfolgen, der Kauf und das Ausleihen von Büchern wird dort

als eine Form der Wohltätigkeit genannt, Bücher zu kaufen und für

sich alleine zu behalten dagegen strikt abgelehnt. "Wenn du Bücher

zu verkaufen hast und dein Bruder, der Bücher nicht ausleiht, sie

erwerben will, verkaufe sie lieber einem Fremden, der die Bücher

anderen ausleiht" heißt es in dem von Rabbi Judah haChassid

verfassten "Sefer Chassidim" aus dem frühen 13. Jahrhundert, eines

der Zitate, die Kirchhoff seiner Einleitung voranstellt.

Kirchhoff

behandelt die moderne Bibliothekskultur des Judentums von der Mitte

des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, die sich aus der

Tradition des Bücherleihens entwickelte und durch den Bruch der

Moderne, der Verweltlichung und Öffnung für nicht-sakrale Texte

geprägt ist. Die Vielfältigkeit jüdischer Bibliotheken, ihrer

Erscheinung, Hintergründe und Verwendungen spiegeln dabei die

Vielfältigkeit jüdischen Lebens selbst wieder.

Kirchhoff beginnt

seine Reise durch die jüdische Bibliotheksgeschichte mit der

Lesekultur im Shtetl, den fahrenden jüdischen Buchhändlern und der

Figur des Mendele Mojcher Sforim, eine Welt, die durch den Einbruch

der Haskalah-Literatur, die zunächst, wie in vielen Autobiographien

erinnert wird, heimlich gelesen werden musste, grundlegend

erschüttert wurde. Im Unterschied dazu etablierten sich in den

größeren Städten zunächst Buchhandlungen, die ärmeren Kunden auch

Bücher ausliehen, dann eigene Bibliotheken von verschiedenen

ideologischen Richtungen. Ein wichtiger Impuls zur Gründung von

Bibliotheken ging von der Arbeiterbewegung und den jüdischen

Sozialisten aus. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein Exkurs zu

Bibliotheken für jüdische Einwanderer aus Osteuropa in New York.

Eine Einladung, Mitglied einer Bibliothek zu

werden: Der Jiddische Dramatische Club Sh. An-ski wirbt mit

seiner Bibliothek, die bereits "über 3000 Bücher" enthalte und

ständig wachse. |

Der Einfluss

einzelner ideologischer Gruppen zeigt sich auch beim Blick auf

jüdische Bibliotheken in Polen zwischen den Weltkriegen, die vom

Entstehen eines politischen Bewusstseins geprägt waren. Vor allem

Jugendorganisationen jeder Art regten ihre Mitglieder zum

Selbststudium an, Bildung für eine bessere Zukunft war das Motto.

Diese Zeit kann als Blütezeit der jüdischen Bibliotheken in Polen,

wie auch des jüdischen Lebens in Polen allgemein angesehen werden.

Die jüdische Jugend war in den verschiedensten Gruppen organisiert,

die sich nach politischem Zionismus, Bund, internationalem

Sozialismus, Kulturzionismus oder nach Überschneidungen zwischen den

einzelnen Richtungen richteten. Eines war ihnen allen jedoch gemein,

sie alle hatten einzelne kleine Leseräume, kleine Bibliotheken. |

In den

Lebenserinnerungen von Borukh Yismakhs an seine Jugend in der Nähe

von Warschau heißt es: "Das kompetenteste Mitglied jeder Gruppe

wurde zum Bibliothekar ernannt. Wenn ein Leser ein Buch im Austausch

für ein anderes zurückgab, hatte der Bibliothekar das Recht ihn zu

testen, um zu sehen, ob er das Buch wirklich gelesen hatte, und wenn

ja, ob er es verstanden hatte."

Ein anderes

Kapitel führt den Leser aus Osteuropa zu einer völlig anderen Art

der Buchaufbewahrung, in die "Welt der Genisa", jenem Raum innerhalb

einer Synagoge, in dem alte Schriftstücke aufbewahrt wurden, die man

nach jüdischer Religion nicht wegwerfen kann, da auf ihnen der Name

Gottes steht. Die wichtigste Entdeckung einer Genisa war der

berühmte Fund in Kairo. Kirchhoff zeichnet den Weg Salomon

Schechters nach, der nach Kairo reiste und schließlich mit 140.000

Dokumenten nach England zurückkehrte. Aber auch andere Genisot

werden angesprochen, wie beispielsweise in Süddeutschland, die in

Vergessenheit gerieten und heute im Zuge der Erforschung der

Landjuden wieder entdeckt werden.

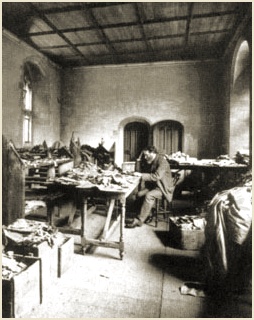

Solomon Schechter untersucht in Cambridge

Dokumente aus der Genisa von Kairo 1898

© Cambridge University Press |

Fund aus der ehemaligen Synagoge von Westheim

(Bayern). Das mit einer Schnur umwickelte und in der Genisa

abgelegte Bündel enthält Kalender aus den Jahren 1764 und 1766,

Teile von zerlesenen Gebetsbüchern und ein Papierfragment aus

einem Geburtenverzeichnis des Jahres 1776.

Foto: Andreas Hemstege, Wesel |

Ein

Ortswechsel führt nach Israel, in die Zeit vor der

Staatsgründung, in der die verschiedenen Bibliothekstraditionen

scheinbar verschmolzen, dabei zeigt sich jedoch, dass die

deutsche Tradition erstaunlich dominant war. Kirchhoff zeigt den

Einfluss einzelner Personen auf das Bibliothekssystem des Landes

anhand deren Biographien, wie beispielsweise Heinrich Loewes,

der bereits 1922 die pragmatische Schrift "Jüdisches

Bibliothekswesen im Lande Israel" verfasste. In Deutschland war

er als Leiter der Orientalia-Abteilung an der Berliner

Universitätsbibliothek beschäftigt, musste diese Stellung jedoch

1933 aufgeben und kam nach Palästina. Dort leitete er von 1933

bis 1948 die Stadtbibliotheken Tel Avivs, die aus einer 1884 in

Jaffa von der Bnai Brith Loge gegründeten Bücherei hervorgingen.

|

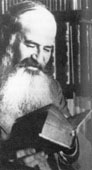

Heinrich Loewe, der von 1933 bis 1948 die Tel

Aviver Stadtbibliotheken leitete. |

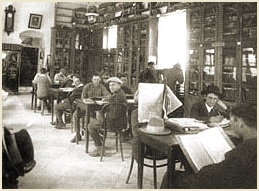

Lesesaal im Beit Ne'eman. Die Bibliothek des 1902

in der Ethopia Street in Jerusalem eröffneten Hauses galt

bereits als Kern der zukünftigen Jüdischen Nationalbibliothek.

Foto: Z. Bassan. |

Generell

verstärkte sich der deutsche Einfluss auf das Bibliothekswesen

in Palästina maßgeblich nach 1933 und der Einwanderung deutscher

Buchexperten. Auch die Geschichte der Jüdischen National- und

Universitätsbibliothek, deren erster Direktor Hugo Shmuel

Bergmann zuvor an der deutschsprachigen Karlsuniversität in Prag

beschäftigt war, ist durch das deutsche Bibliothekssystem

geprägt. Bergmann baute die Sammlungen entsprechend auf und fand

für die einzelnen Bereiche Spezialisten. |

Für die

Hebraica Sammlung konnte er den junge Gershom Sholem gewinnen. Auch

der zweite Direktor war ein Deutscher, Gotthold Weil, der seine

Stellung in der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin verlor, ab

1949 übernahm die Position der ebenfalls aus Deutschland stammende

Curt Wormann.

Es wurde vielfach

kritisch angemerkt, dass das dadurch entstandene Bibliothekswesen zu

starr war, um schnell genug auf die Bedürfnisse der Neueinwanderer

und die Anforderungen im Zuge der Masseneinwanderung in den Jahren

nach der Staatsgründung zu antworten. Dabei sollte jedoch zwischen

den einzelnen Bibliotheken und ihrem Zweck differenziert werden. Für

die für das breite Publikum gedachten Stadtbibliotheken Tel Avivs

mag das mehr als zutreffend sein, die National- und

Universitätsbibliothek musste jedoch an den internationalen

wissenschaftlichen Standard anschließen.

Mit einem

erneuten Wechsel führt Kirchhoff den Leser zurück nach Deutschland

zu den urbanen Lesewelten in Berlin und zeigt das ganze Panorama der

jüdischen Bibliotheken der Stadt, von der Bibliothek der Hochschule

für die Wissenschaft des Judentums, über die Jüdische Lesehalle,

religiöse Sammlungen, bis zu weltlichen Buchläden und nach 1920 auch

orthodoxe Leihbüchereien im Scheunenviertel. Als Beispiel sei die

Jüdische Lesehalle mit ihrer Bibliothek erwähnt, die in Verbindung

mit der sog. Bücherhallenbewegung entstand. Die erste jüdische

Lesehalle wurde 1895 von Studenten und einigen Vereinen gegründet,

wobei das Ziel nicht nur die Förderung allgemeiner Bildung, sondern

"eine wahre Stärkung im Kampf gegen die andrängenden Feinde", also

Bildung zur Abwehr des Antisemitismus war. Daher fanden auch

Geschichtskurse und Hebräischunterricht in der Lesehalle statt. 1920

wurde sie von der Jüdischen Gemeinde übernommen und bildete den

Grundstock der ersten Stadtteilbibliothek der Gemeinde.

In der Jüdischen Lesehalle, Berlin, 1905.

|

In der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde

Berlin. Foto: Abraham Pisarek, ca. 1935. |

In diesem

Zusammenhang weist Kirchhoff auf ein interessantes Detail in der

Landschaft der Berliner jüdischen Bibliotheken hin. Halb im Geheimen

entstand ein Archiv mit Bibliothek gegen den Antisemitismus, das

sog. "Büro Wilhelmstraße". Später auch mit dem Centralverein

verbunden, wurde dort alle greifbare NS-Literatur und Presse

gesammelt. Die Sammlung emigrierte später nach Amsterdam und London

und stellt die Grundlage der berühmten Wiener Library, deren

Geschichte Kirchhoff an anderer Stelle ausführlicher nachzeichnet.

In einem weiteren

Kapitel zu deutsch-jüdischen Bibliotheken unter dem Titel

"Bibliophilie als Selbstbehauptung" stellt Kirchhoff weitere

Buchsammlungen vor, die besondere Projekte darstellen;

beispielsweise die Warburg Bibliothek, die unter anderem den

Gelehrten der sog. Hamburger Gruppe, darunter Ernst Cassirer und Aby

Warburg selbst, als Arbeitsgrundlage diente, sowie die Bücherei des

Schocken Verlags.

Buch

eines unbekannten Vorbesitzers mit dem Stempel der Zentralbibliothek

des Ghettos Theresienstadt. Buch

eines unbekannten Vorbesitzers mit dem Stempel der Zentralbibliothek

des Ghettos Theresienstadt.

Die letzten

beiden Kapitel beschäftigen sich mit der Geschichte jüdischer

Bibliotheken vor und während der Schoah bzw. mit der Restitution der

Bücher. Kirchhoff stellt einzelne Fälle der Zerstörung von

Bibliotheken, den Raub von Büchern, wie in Saloniki und Wilna, aber

auch das Institut zur Erforschung der Judenfrage dar. An den

Beispielen Warschau, Wilna und Theresienstadt spricht er zudem das

Bestehen von Bibliotheken in den Ghettos an. An eine knappe

Darstellung der Restitution nach 1945 schließt Kirchhoff zum

Abschluss das Paradebeispiel einer migrierten Bibliothek an, die

bereits erwähnte Wiener Library, die von Berlin nach Amsterdam, nach

London und schließlich nach Tel Aviv wanderte und heute gleichzeitig

in London und Tel

Aviv

existiert.

Kirchhoffs

Überblick zeigt, dass die jüdische Bibliotheksgeschichte durchaus

als Migrationsgeschichte begriffen werden kann, Millionen von

Büchern wechselten vor allem im 20. Jahrhundert ihren Standort.

Jüdische Bibliotheken sind aufs Vielfältigste migriert, nicht nur

wegen der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Schoah. Die

Mobilität jüdischer Bücher hat eine ebenso lange Tradition wie das

Ausleihen von Büchern selbst. Schade, dass Kirchhoff die Geschichte

der jüdischen Bibliotheken nach der Restitution von 1945 abbricht,

zumindest ein Ausblick in die zweite Hälfte des Jahrhunderts wäre

eine wertvolle Ergänzung.

Eine Genisah in Nordbayern?

Das

wiedergefundene Buch

Nicht mehr benutzbare rituelle Gegenstände

oder Bücher auf den Dachboden der Synagoge abzulegen, war unter

deutschen Landjuden ein selbstverständlich ausgeübter Brauch...

hagalil.com

13-03-05 |