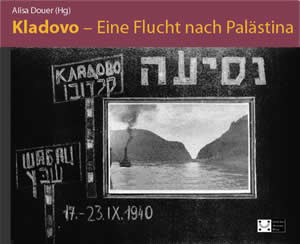

Kladovo:

Eine Flucht nach Palästina

Jüdisches Museum Wien

Von 8. Juli bis 4. November 2001 zeigte das Jüdische Museum

Wien "Kladovo – Eine Flucht nach Palästina", die das Schicksal einer Gruppe

jüdischer Flüchtlinge dokumentierte, die unter besonders dramatischen

Umständen stattfand: Im Dezember 1939 verließ ein Schiff mit über 1000

Flüchtlingen an Bord den Hafen von Bratislava. Zum Großteil waren sie per

Bahn aus Wien gekommen. Nach zweiwöchiger Odyssee auf der Donau erreichte

die Gruppe den serbischen Ort Kladovo. Alle Bemühungen um eine Weiterreise

scheiterten zunächst am strengen Winter, der den Fluss zufrieren ließ, dann

aber an finanziellen, organisatorischen und vor allem behördlichen

Schwierigkeiten. Nur etwa 200 Jugendlichen gelang wenige Tage vor dem

Nazi-Überfall auf Jugoslawien im April 1941 doch noch die Flucht nach

Palästina.

Ehud Nahir

zählte zu den Überlebenden. Er stellte Hunderte Fotos, die den Weg in die

Lager von Kladovo und Šabac dokumentieren, zu dem Album zusammen, das den

Ausgangspunkt für die Ausstellung bildet. Hinzu kommen Originaldokumente und

ein Film von Alisa Douer, in dem der Lebensweg von Überlebenden des

Kladowo-Transportes nachgezeichnet wird. Ein zweisprachiges Begleitbuch zur

Ausstellung ist im Mandelbaum Verlag Wien erschienen.

Der

Kladovo-Transport

Die

Vertreibung der jüdischen Bevölkerung gehörte seit 1933, verstärkt aber nach

dem "Anschluss" Österreichs, zu den zentralen Zielen der

nationalsozialistischen Machthaber. Doch schon im Oktober 1939 fanden erste

Deportationen aus Wien in das deutsch besetzte Polen statt. Parallel zu

dieser neuen Linie in der antijüdischen Politik wurde die jüdische

Auswanderung aus dem "Reich" aber noch 1940 weiter forciert und erst im

Herbst 1941 offiziell verboten. Die "freie Welt" hatte in dieser Situation

ihre Tore vor den anströmenden Flüchtlingsmassen immer rigoroser

verschlossen, sodass vor allem nach Kriegsbeginn fast nur noch die Flucht in

einige überseeische Länder oder aber mit sogenannten "illegalen Transporten"

nach Palästina in Frage kam. Diese Transporte, mit denen Juden unter

Missachtung der britischen Einwanderungsbeschränkungen in das britische

Mandatsgebiet im Nahen Osten geschleust wurden, wurden seit Mitte 1938 zu

einem Massenrettungsprogramm. Sie gewannen 1939 weiter an Bedeutung, weil

die Briten die legale Einwanderung nach Palästina im Mai durch das

"Weißbuch" weitgehend eingefroren und nach Kriegsbeginn die direkte

Immigration von Juden aus dem "Deutschen Reich" gänzlich untersagt hatten.

Juden aus diesen Gebieten galten fortan als "feindliche Ausländer. Nur wer

sich bereits in einem neutralen Land befand, konnte unter bestimmten

Bedingungen ein Einwanderungszertifikat bekommen.

Die immer

dramatischere Verfolgungssituation in der "Ostmark", vor allem die Androhung

neuerlicher Deportationen durch die SS, veranlassten den damaligen

Generalsekretär des "Hechaluz" und "Mossad"-Repräsentanten in Wien, Georg

Überall (später Ehud Avriel) gegen Ende des Jahres 1939 zu einer

folgenschweren Entscheidung: Er beschloss, die noch in der "Ostmark"

befindlichen Mitglieder des "Hechaluz" außer Landes zu bringen, obwohl an

der unteren Donau kein Hochseedampfer für ihren Weitertransport nach

Palästina bereit stand. Erstmals wurde in dieser Situation auch eine etwa

120 Personen umfassende Gruppe der "Jugend-Alija" (JUAL) einem illegalen

Transport angeschlossen. Mehrere Hundert Personen wurden zunächst nach

Bratislava gebracht. Gemäß einer Aufstellung hatten sich zunächst 822

Personen aus Wien, 130 aus Berlin und 50 aus Danzig dem Transport

angeschlossen. Während des Aufenthaltes in Bratislava kamen noch etwa 100

weitere Flüchtlinge aus Prag und Bratislava hinzu.

Wien, Schloss Schönbrunn,

25. November 1939, Rathaus

Weil die

Donau zuzufrieren drohte und die slowakischen Behörden die Rückstellung der

Gruppe an die deutsche Grenze ankündigten, drängten die "Mossad"-Agenten in

Wien und Genf, Georg Überall und Mosche Agami, auf die Weiterfahrt, obwohl

an der Donaumündung noch immer kein Schiff bereit stand. Nach etwa

zehntägigem Aufenthalt fuhren die Flüchtlinge auf der "Uranus", einem mit

Hakenkreuzfahnen beflaggten Ausflugsdampfer der DDSG, von Bratislava ab.

Doch bereits an der ungarischen Grenze wurde das Schiff unerwartet

aufgehalten und musste zum Ausgangsort zurückkehren. Am 13. Dezember begann

die Reise noch einmal, doch schon einen Tag später wurden die Passagiere

mitten auf dem Fluss auf drei jugoslawische Ausflugsschiffe – "Car Nikola",

"Car Dušan" und "Kraljica Marija" – transferiert, die der Generalsekretär

des Verbandes der jüdischen Gemeinden in Jugoslawien, Sime Spitzer, im

Auftrag des "Mossad" von der nationalen jugoslawischen

Schifffahrtsgesellschaft gechartert hatte. Ursache der unerwarteten Wendung

war die Weigerung der DDSG, die Fahrt mit der "Uranus" fortzusetzen, solange

die Umschiffung der Passagiere an der Donaumündung nicht gesichert war.

Doch auch

die Reise auf den jugoslawischen Schiffen endete wenig später – diesmal im

Dreiländereck zwischen Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien. Nun hatten die

Rumänen mit dem selben Argument die Durchfahrt untersagt. Bald darauf wurde

klar, dass aufgrund der Witterungsbedingungen mit einem Fortkommen in

absehbarer Zeit nicht mehr zu rechnen war. Am Silvestertag des Jahres 1939

wurden die Schiffe in den Winterhafen von Kladovo nahe dem Eisernen Tor

eingewiesen. In diesem kleinen Ort, der 54 Kilometer von der nächsten

Eisenbahnstation entfernt und im Winter praktisch von der Außenwelt

abgeschnitten war, sollten die Flüchtlinge die Eisschmelze abwarten. Spitzer

musste sich gegenüber der jugoslawischen Regierung verpflichten, für die

Erhaltung der Gruppe aufzukommen. In ganz Jugoslawien lebten zu dieser Zeit

neben 71.200 einheimischen Juden bereits Tausende Flüchtlinge aus

Deutschland und Österreich, für die eigene Sammellager eingerichtet worden

waren.

Auf den

Schiffen herrschten unerträgliche Zustände: räumliche Beengtheit, Schmutz

und klirrende Kälte. Erst nach einigen Wochen erhielten die Flüchtlinge die

Erlaubnis zu zeitlich begrenzten Aufenthalten am Ufer. Nach weiteren Wochen

drängte die Schifffahrtsgesellschaft auf die Räumung der drei Dampfer, und

die Flüchtlinge übersiedelten an Land – teils in den Ort, teils in Baracken-

und Zeltlager am Ufer. Im Zelt- und im Barackenlager, die sich in der Nähe

großer Sümpfe befanden, grassierte bald die Malaria, und wegen der

unzureichenden Ernährung, dem Schmutz und dem Ungeziefer breiteten sich

Krätze und Furunkulosen aus; vereinzelt traten auch Fälle von Kinderlähmung,

Rotlauf und Typhus auf.

Im

September 1940 konnte die Flüchtlingsgruppe Kladovo endlich verlassen. Doch

die Reise führte nicht wie erwartet in Richtung Donaudelta, sondern einige

Hundert Kilometer zurück, stromaufwärts, in das serbische Städtchen Sabac an

der Save. Die Verlegung der Gruppe stand in Zusammenhang mit einer großen,

von der SS geleiteten Aktion zur Rücksiedlung von Volksdeutschen aus

Rumänien, die – ebenfalls mit Dampfern der DDSG – flussaufwärts befördert

und vorübergehend in Auffanglagern in den serbischen Ortschaften Kladovo und

Prahovo untergebracht wurden.

Am 22.

September 1940 trafen die Flüchtlinge in dem kleinen Städtchen Šabac ein.

Dort wurden die älteren Menschen und Ehepaare in Privatzimmern, die

Jugendlichen großteils in einer aufgelassenen Getreidemühle einquartiert,

die für diesen Zweck adaptiert wurde. Die Flüchtlinge durften sich mit

bestimmten Beschränkungen frei in der Stadt bewegen. Mit der Übersiedlung

nach Šabac verbesserten sich die Lebensbedingungen der

Flüchtlingsgemeinschaft. Die Menschen genossen größere Bewegungsfreiheit,

und es kam mehr Ordnung in ihr Leben. Große Bedeutung kam den verschiedenen

zionistischen Jugendgruppen zu, die ihren Mitgliedern durch die Einbindung

in ein straffes soziales Gefüge, strikte Disziplin und einen genau

geregelten Tagesablauf seelischen Halt zu vermitteln suchten. Obwohl

offiziell verboten, suchten viele nach Beschäftigungsmöglichkeiten bei der

ortsansässigen Bevölkerung, um sich etwas Taschengeld zu verdienen. Trotz

dieser Erleichterungen lebten die Flüchtlinge weiterhin auf Abruf: Viele

Male wurde der Aufbruch angekündigt, alles gepackt und vorbereitet.

In Šabac

wurde in den letzten Monaten vor dem deutschen Überfall auf Jugoslawien die

Kriegsbedrohung immer deutlicher spürbar. Doch noch immer strömten

Flüchtlinge aus dem "Deutschen Reich" über die Grenze – auch nach Šabac, wo

sich die Flüchtlingsgemeinschaft auf geschätzte 1.400 Menschen vergrößerte.

In letzter Sekunde vor dem deutschen Überfall konnte ein kleiner Teil der

Kladovo-Flüchtlinge doch noch mit Zertifikaten nach Palästina entkommen,

wobei die Zahlenangaben zwischen 200 und 280 Personen schwanken. Es handelte

sich bei den Geretteten zum überwiegenden Teil um Mitglieder der

"Jugend-Alija", also die 15- bis 17jährigen. Zusätzlich konnten noch einige

erwachsene Betreuer, eine Anzahl älterer Mädchen mit WIZO-Zertifikaten sowie

eine kleine Zahl älterer Menschen entkommen, für die Verwandte in Palästina

Bürgschaften übernommen hatten.

Trude März 1941

Als die

Wehrmacht in Jugoslawien einmarschierte, blieben die restlichen mehr als

1100 jüdischen Flüchtlinge des Kladovo-Transportes in der serbischen Stadt

Šabac. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann der

Massenmord an den Juden im Osten. Für die Kladovo-Gruppe bedeuteten diese

Entwicklungen, dass sie ab Sommer 1941 keine Chance mehr hatte, Serbien zu

verlassen. Von jenen Kladovo-Flüchtlingen, die sich zum Zeitpunkt des

deutschen Überfalls auf Jugoslawien im April 1941 noch immer in Serbien

befanden hatten, war es in den darauffolgenden Wochen nur einer Handvoll

gelungen, doch noch den Nationalsozialisten zu entkommen und so den Krieg zu

überleben.

Penelope 15. Mai-9. Juni 1941

Als Anfang

Oktober 1941 bei einem Gefecht mit Partisanen 21 Soldaten getötet wurden,

ordnete General Böhme an, zur "Sühne" im Verhältnis 1: 100 für jeden

getöteten Deutschen insgesamt 2100 Menschen, "vorwiegend Juden und

Kommunisten", zu erschießen. Zu den Opfern dieser "Sühneaktion" zählten 805

Juden, Sinti und Roma aus dem Lager in Šabac - unter ihnen alle Männer des

Kladovo-Transportes. Im Jänner 1942 wurden die Frauen und Kinder des

Kladovo-Transportes in das KZ Sajmiste bei Belgrad überstellt, wo bereits

die aus Serbien stammenden jüdischen Frauen und Kinder interniert waren.

Dieses ehemalige Messegelände war nicht als Lager adaptiert. So vegetierten

mehr als 7000 Frauen, darunter Greisinnen, Kinder, und Säuglinge bei eisiger

Kälte in den Baracken. Viele von ihnen erfroren oder starben an

Unterernährung, die anderen wurden mit den Abgasen von Transport-LKWs

ermordet.

Erst nach

Kriegsende wurde die tragische Geschichte der in Serbien zurückgebliebenen

Mitglieder des Kladovo-Transportes in Umrissen bekannt. Bis heute sind

manche Angehörige nicht im Detail darüber informiert, auf welche Weise ihre

Verwandten in Serbien ums Leben gekommen sind.

Alisa Douer (Hg.): Kladovo - Eine Flucht nach Palästina

Mandelbaum Verlag 2001

Euro 14,00

Bestellen?

hagalil.com

22-04-03 |