Alles ist erleuchtet

Der amerikanische Autor Jonathan Safran Foer kam zur Lesereise nach

Deutschland

Franziska Werners

Selten haben sich Kritikerstimmen derart unisono

überschlagen, was ihre Lobeshymnen auf den eben in deutscher Übersetzung

erschienenen Roman eines jungen Amerikaners betrifft: "Everything is

illuminated" zu deutsch "Alles ist erleuchtet" begeistert diesseits wie

jenseits des Atlantiks das Publikum.

|

Die Geschichte mit der Widmung »Schlicht

und unmöglich – für meine Familie« ist zum Teil die des jüdischen Autors

Jonathan Safran Foer selbst. Geboren 1977 unternahm er knapp

zwanzigjährig eine Reise in die Ukraine, um eine Frau zu finden, die

angeblich seinen Großvater vor den Nazis gerettet hatte. Die Reise

verlief ergebnislos - zunächst jedenfalls, bis Safran Foer begann, über

eben diese Suche zu schreiben und sie damit gewissermaßen neu zu

erfinden.

»Manchmal muß man sich weit von der Wahrheit entfernen,

um die Wahrheit zu finden« erklärte Safran Foer bei einer Lesung in

München.

So ähnlich mag auch jener SPIEGEL-Journalist gedacht haben, der den

jungen Autor in einem kürzlich erschienenen Portrait darstellte, als

habe dieser sich von seinen Buchtantiemen als erstes ein Haus und eine

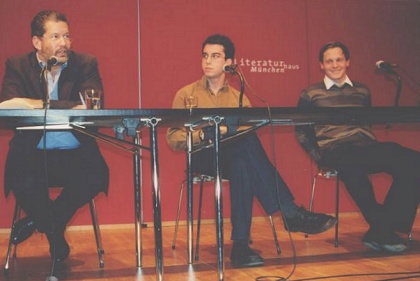

japanische Limousine geleistet. Der Moderator der Münchner Lesung,

Richard Chaim Schneider, selbst Autor und Filmemacher, nutzte die

Gelegenheit, diese Legende zurechtzustutzen. Das Haus, so Schneider, sei

nur für den Sommer gemietet worden und das Auto hatte Safran Foer sich

kurzfristig von einem Freund geborgt.

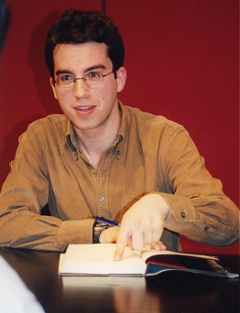

Jonathan Safran Foer

in München

Fotos fw

[Bestellen?]

[Order?]

Doch zurück zur Wahrheit im Buch oder besser, zu den

verschiedenen Wahrheiten. |

Da ist zunächst die Version des ebenfalls

1977 geborenen Ukrainers Alexander Perchow, genannt Alex. Aufgewachsen in

bescheidenen Verhältnissen und mit mäßiger Schulbildung erscheint er

zunächst als jugendlich-chauvinistischer Angeber: »ich habe mich immer als

sehr stark und potent gefunden. Ich habe viele, viele Freundinnen, das

können Sie mir glauben.« heißt es gleich auf der ersten Seite, und die

holperige Sprache des Ich-Erzählers ist nicht etwa ein Versehen des

Übersetzers. Safran Foer läßt Alex nicht in seiner Muttersprache berichten,

sondern in einem reichlich fehlerhaften und dadurch unfreiwillig komischen

Englisch, das der Übersetzer Dirk van Gunsteren meisterhaft in ein

verdrehtes Deutsch übertragen hat, und weil das so schön ist, hier noch eine

Kostprobe:

»Vater schuftet für ein Reisebüro, das Heritage Touring getauft ist. Es ist

für Juden wie den Helden, die danach sehnen, das erhabene Land Amerika zu

verlassen und bescheidene Dörfer in Polen und der Ukraine zu besuchen.

Vaters Reisebüro beschafft einen Übersetzer, einen Führer und einen Fahrer

für die Juden, die versuchen, die Plätze auszugraben, wo ihre Familien

früher gelebt haben. Okay, bis zu dieser Reise hatte ich nie einen Juden

kennen gelernt. Aber das war ihr Fehler, nicht meiner, denn ich war immer

bereit - man könnte sogar schreiben: ich glühte darauf - , einen kennen zu

lernen. Ich will auch diesmal wahrheitlich sein und erwähnen, dass ich vor

der Reise vorgestellt hatte, dass Juden Scheiße zwischen den Ohren haben.

Das liegt daran, dass ich von Juden nur wusste, dass sie Vater viel Geld

dafür bezahlen, um im Urlaub von Amerika in die Ukraine zu fahren. Aber dann

habe ich Jonathan Safran Foer kennen gelernt, und ich kann Ihnen sagen: Er

hat keine Scheiße zwischen den Ohren. Er ist ein genialer Jude.«

Und ein genialer Autor ist er auch, wie er

sich da namentlich so unvermittelt ins Spiel bringt. Ein gewisser Jonathan

Safran Foer also, »der Held«, wie Alex ihn oft nennt, kommt in die Ukraine,

um Augustine zu finden, die seinen Großvater vor den Nazis rettete, und

Trachimbrod, jenen Ort, in dem der Großvater einst gelebt haben soll. Alex

wird sein Dolmetscher und Alex‘ Großvater, ein depressiver alter Mann, der

sich seit dem Tod seiner Frau für blind hält, der Fahrer. Begleitet werden

sie außerdem von der »amtlichen Blindenhündin« Sammy Davis jr. jr., die

sogleich mit dem amerikanischen Touristen Freundschaft schließen will. Doch

der Held hat Angst vor Hunden, ist außerdem auch noch Vegetarier und stellt

viele Fragen ...

Was vordergründig wie ein amüsanter Schelmenroman beginnt, erweist sich bald

als eine komisch-traurige, naiv-intelligente Zeitreise in versunkene Welten.

Safran Foer entwirft eine furiose Familien- und Schtetl-Chronik beginnend

1791 als seine Ur-ur-ur-ur-ur- Großmutter im Babyalter durch einen Unfall

die Eltern verliert und ein bis dahin anonymer Ort durch Losverfahren seinen

Namen erhält: Trachimbrod. Die Chronik endet gut 150 Jahre später mit der

Zerstörung Trachimbrods durch die Nazis.

Safran Foers ebenso phantasie- wie humorvolle Schilderung der Ereignisse in

und um Trachimbrod durchbricht und ergänzt Alex‘ Reisebericht und ist

ihrerseits Gegenstand eines Dialogs, den Alex und der Held nach Beendigung

ihrer Reise in Briefform fortführen. Während die Briefe Safran Foers im

„OFF“ bleiben, ihr Inhalt sich also höchstens an Alex‘ Antworten ablesen

läßt, werden dessen Briefkommentare in ganzer Länge wiedergegeben, wodurch

sich die dritte Ebene des Romangeschehens eröffnet.

Die Verknüpfung dieser stilistisch höchst unterschiedlichen Erzählebenen,

von Alex‘ Reisebericht über seine späteren Briefe an den Helden bis zu

Safran Foers Geschichte Trachimbrods und seiner Einwohner, ist ein

literarisches Meisterstück.

Wie Trachimbrod scheinbar unausweichlich seinem Untergang entgegengeht, so

kann auch Alex‘ Großvater den Erinnerungen an die Vergangenheit nicht

entkommen. Schon nach weniger als einem Drittel des Romans - die

Protagonisten stehen noch am Beginn ihrer Reise - berichtet Alex von einer

schlaflosen Nacht, die er und sein Großvater in einem Hotel verbringen: »Ich

hörte sein großes Atmen. Ich hörte seinen Körper sich bewegen. So war es die

ganze Nacht. Ich wußte, warum er nicht ruhen konnte. Es war derselbe Grund,

warum ich auch nicht ruhen konnte. Wir dachten beide an dieselbe Frage: Was

hatte er im Krieg getan?«

Alex Berichte werden zunehmend ernster und

auch er selbst durchläuft einen spürbaren Reifeprozeß je weiter sie auf

ihrer Reise in die Vergangenheit vordringen und je mehr er sich mit der

Verstrickung des Großvaters in die Kriegsereignisse auseinanderzusetzen

beginnt.

[Bestellen?]

[Order?] |

So witzig und humorvoll sich viele

Passagen dieses Romans einerseits lesen, es ist, wie der Autor

nachdrücklich betont, keine Komödie über den Holocaust, so wenig wie der

Holocaust das Hauptthema des Romans ist, womit Safran Foer indirekt auf

vereinzelte Kritik in Amerika anspielt, die ihm vorhielt, er mache Witze

über den Holocaust.

Eher trifft zu, was Alex in einem seiner Briefe formuliert, wonach

»humorvoll die einzig wahrheitliche Art ist, eine traurige Geschichte zu

erzählen«.

Es sind nicht zuletzt solche Sätze, die einen erstaunt innehalten lassen

und man fragt sich, wie es sein kann, daß ein so junger Autor derartiges

zu formulieren im Stande ist. Auch Richard Chaim Schneider, dem die

ehrliche Begeisterung für den Roman und seinen höchst sympathischen

Autor anzumerken ist, stellt diese Frage. »Vielleicht ist es eher

einfacher, wenn man jünger ist« antwortet »der Held« gelassen. »Je älter

man wird, desto mehr weiß man. Das macht es schwerer, Entscheidungen zu

fällen. Dabei sollte man es eher machen wie Kinder. Im Alter denkt man

oft zu viel nach.«

Bleibt zu hoffen, daß Jonathan Safran Foer sich diese jugendliche

Unbekümmertheit noch lange bewahren kann.

Das Publikum im Münchner Literaturhaus schenkte ihm, aber auch dem etwa

gleichaltrigen Schauspieler Johannes Zirner, der sich während der Lesung

als ausgezeichneter Interpret der deutschen Übersetzung erwies, einen

ebenso berechtigten wie herzlichen Applaus. |

Franziska Werners -

hagalil.com

24-03-03 |