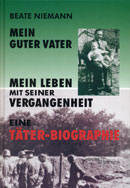

Beate Niemann:

Mein guter Vater – Mein Leben mit seiner Vergangenheit – Eine

Täterbiographie

Teetz 2005, Verlag Hentrich & Hentrich

Euro 19,90

Bestellen? Der gute

Vater:

Man wird

stärker, wenn man sich stellt

Ein Interview mit Beate Niemann

über ihren Vater, den Polizisten und NS-Massenmörder Bruno Sattler aus

Berlin und die Reaktionen, die sie hervorruft, wenn sie von ihm

erzählt... |

Eine Täterbiographie:

Die guten Eltern

Beate Niemanns Ausbruch aus der verdrehten deutschen Familien-Erinnerung:

Opferschaft und Heldentum.

Von Martin Jander

Wo

auch immer NS-Täter-Kinder eine Auseinandersetzung mit den Untaten ihrer

Eltern versuchen, stoßen sie auf ein blockiertes und blockierendes

Familiengedächtnis. Hier werden, kriminalistisch gesprochen, falsche Spuren

gelegt, Beweise gefälscht, gelogen und Zeugnisse und Zeugen beseitigt. Wer

in diesen Irrgarten voller falscher Wegweiser eintritt, muss sich auch heute

noch auf einiges gefasst machen. So ging es auch Beate Niemann, von der zur

diesjährigen Buchmesse ein wesentliches, wenn auch bislang kaum richtig

beachtetes Buch erschien.

Beate Niemann ist die Tochter des Berliner Kriminalpolizisten und späteren

Gestapo-Chefs von Belgrad Bruno Sattler. Ihr Vater, 1898 in Berlin geboren,

trat 1928 in den Polizeidienst ein und entschied sich später für eine

Karriere in der Geheimpolizei. Zunächst war er dort für die Verfolgung von

Sozialdemokraten und Kommunisten verantwortlich. 1934 leitete u. a. die

Ermordung des Thälmann-Nachfolgers John Schehr. Später entwickelte er sich

zu einem Massenmörder mit Einsatzorten in der Sowjetunion, Jugoslawien und

Ungarn. In Belgrad mordete er von 1942 bis 1944. Er befehligte dort auch den

Einsatz eines Gaswagens mit dem im Frühsommer 1942 etwa 8.500 jüdische

Frauen und Kinder umgebracht wurden.

Die Autorin, 1942 geboren, hat ihren Vater nur bei verschiedenen Besuchen in

DDR-Gefängnissen kennen gelernt. Er war 1947, nach einer zunächst unerkannt

gebliebenen Flucht, aus Westberlin verschleppt worden. Nach Aufenthalten in

verschiedenen Gefängnissen des sowjetischen Geheimdienstes NKWD wurde er in

der DDR in einem Geheimprozess verurteilt und bis zu seinem Tod im Oktober

1972 nicht mehr entlassen. Da Beate Niemann nicht nur von ihrer Mutter seit

frühester Jugend über die Untaten ihres Vaters getäuscht wurde und ihn

darüber hinaus, wegen der DDR-Haft, als unschuldiges Opfer eines

Unrechtsregimes ansah, setzte sie zu seinen Lebzeiten alles daran, ihn

freizubekommen. Als er dann tot war, suchte sie ihn zu rehabilitieren und

wenigstens herauszufinden, warum die DDR ihn bis zu seinem Tod nicht

freigelassen hatte.

Eben die zu Rehabilitierungszwecken vorgenommene Recherche schlug dann

jedoch jäh um: "1991"- sagt Niemann in einem Interview - "habe ich einen

Rehabilitierungsantrag für meinen Vater an das zuständige Landgericht

Rostock gerichtet. Auf die erste Ablehnung reagierte ich mit Empörung. 1999

kam der endgültige ablehnende Beschluss, den ich immerhin schon akzeptieren

konnte. Und da wusste ich schon vieles. Heute bin ich über die Ablehnung

erleichtert, was für ein neues Unrecht wäre sonst geschehen."

Viele Gespräche mit Historikern und vor allem ausführliche Diskussionen und

Reisen mit dem Dokumentarfilmer Yoash Tatari, der ihre Recherche für den

Fernsehsender WDR dokumentierte, ließen Frau Niemann letztlich erkennen, wer

ihr Vater war. Endgültige Gewissheit verschaffte ein Buch. Da ihr Vater nach

dem I. Weltkrieg bereits einem Freikorps angehört hatte, der Brigade

Ehrhardt, suchte sie in der Bibliothek des Zentrums für

Antisemitismusforschung in Berlin nach Informationen zu diesem Thema. Sie

musste ein wenig warten und schlenderte währenddessen durch die Regalreihen.

Dabei stieß sie auf "Serbien ist judenfrei" von Walter Manoschek, in dem sie

wesentliche Details über die Verbrechen ihres Vaters in der Zeit in Belgrad

erfuhr. Seither hat Beate Niemann sich durch unzählbare Archive und

Aktenberge gewühlt, hat Überlebende der Verbrechen ihres Vaters aufgesucht,

alle Details zusammengetragen, die sie finden konnte.

Herumschlagen musste sie sich dabei nicht nur mit Archivordnungen und

zunächst unauflösbar scheinenden Zusammenhängen. Sie musste vor allem zwei

Tradierungsmechanismen der Geschichte des Nationalsozialismus im Gedächtnis

deutscher Familien nach 1945 außer Kraft setzen: Opferschaft und Heldentum.

Ihren ersten Besuch bei ihrem Vater in einem DDR-Gefängnis erinnert sie z.

B. so: "Dann öffnete sich die Tür, ein großer gebeugter Mann – kahl

geschoren, in Anstaltskleidung, eine Mütze in der Hand, hinter ihm ein

Uniformierter – betrat den Raum. Der Mann setzte sich mir gegenüber an den

großen Tisch. An den Seiten saßen seine Bewacher. Das war nun mein Vater,

von dem in unserem Familienkreis täglich gesprochen wurde, dessen Bild,

stets mit Blumen geschmückt, auf der Anrichte im Esszimmer stand. … Mein

Vater war die strahlende Figur in unserer Familie. Er stammte aus dem

Bildungsbürgertum, war fröhlich, freundlich, ehrenhaft und setzte sich stets

für andere ein, war eben ein preußischer Beamter im positiven Sinne. (So

jedenfalls wurde von ihm erzählt.)"

Plastischer kann kaum berichtet werden, welches im Familiengedächtnis

bewahrte Bild Frau Niemann umstoßen musste, um zur wirklichen Geschichte

ihres Vaters vorzudringen. Es ist deshalb auch überhaupt nicht

verwunderlich, dass sie die Wahrnehmung von ihrem Vater als Opfer lange mit

sich trug, sogar auch dann noch, als sie bereits viele Details seiner

Verbrechen kannte. Sie berichtet z. B. folgendes Ereignis: der

Dokumentarfilmer Yoash Tatari, der ihre Recherchen ein Jahr lang für den WDR

begleitete, bat sie ihm eine Liste von Orten in Berlin zu übergeben, die im

Leben ihres Vaters eine Rolle gespielt hätten. "Zwei Tage später" – schrieb

Frau Niemann – "gab ich ihm eine Liste mit den Worten, ich hätte es mir

leicht gemacht und die Orte unterteilt in Täter- und Opfer-Orte." Darauf der

Dokumentarfilmer: "Frau Niemann, wann war ihr Vater Opfer?" Beate Niemann

berichtet auch ihre unmittelbare Reaktion auf diese Frage: "Schnell verließ

ich den Raum. Wie konnte er es wagen, mich das zu fragen. Es hatte sich

vorher noch niemand getraut – zumindest nicht in meinem Beisein –

anzuzweifeln, dass mein Vater 25 Jahre lang Opfer gewesen war."

Es war jedoch nicht nur das Bild vom unschuldigen Opfer Bruno Sattler, das

Frau Niemann umstoßen musste, es war auch das Bild einer angeblich

heldenhaften Mutter. Die Geschichte, die hier zu korrigieren war, handelte

vom Geburtshaus Beate Niemanns in Berlin. Es gehörte vor dem

Nationalsozialismus der jüdischen Familie Leon. Beate Niemann schildert die

familiäre Erzählung, die sich später als unwahr herausstellte, so: "Die

Erzählung meiner Mutter war folgende: Mein Vater und sie hätten das Haus

1942 Frau Leon abgekauft, meine Mutter habe sie mit mir im 8. Monat

schwanger über die Schweizer Grenze in Sicherheit gebracht. Nach dem Krieg

sei uns das Haus unrechtmäßig weggenommen und einem ihrer Enkel in Südafrika

zugesprochen worden. Als Kind war ich auf dem Schulweg täglich an dem Haus

vorbeigekommen, hatte oft davor gestanden, traurig, nicht verstehend, warum

ich nicht in ihm leben durfte, in dem schönen Garten, den ich drei Häuser

weiter von der Terrasse meiner Patentante aus einsehen konnte."

An der Geschichte war fast alles unwahr. Durch einen Zufall machte die

Autorin im Jahr 2001 die Entdeckung, dass ihre Mutter drei Tage nach ihrer

Geburt dem Vater eine Karte nach Belgrad geschrieben hatte. Sattler war zu

diesem Zeitpunkt bereits Gestapo-Chef. Neben vielen in diesem Zusammenhang

unwichtigen Details fand sie auf der Karte den Satz: "Die Leon kommt am

20.6. mit Transport nach dem Osten." Entgegen ihrer eigenen Erzählung hatte

Frau Sattler die vormalige Besitzerin des Hauses, Frau Leon, also nicht

gerettet, sie war - wie auch die Inschrift auf dem Grabstein auf dem

Friedhof in Berlin-Weißensee zeigte - zunächst nach Theresienstadt

deportiert und dann in Auschwitz umgebracht worden.

Durch aufwendige Recherchen fand Beate Niemann den wirklichen Ablauf der

Ereignisse: "Mein Vater hatte 1937 in einem Brief an Herrn Leon einen Kauf

[des Hauses – d. Verf.] abgelehnt. 1942, Herr Leon war verstorben, gab mein

Vater Frau Leon die Versicherung, dass sie für ein Jahr von der

Evakuierung zurückgestellt werde. Sie sind zu einem Notar gegangen,

meine Mutter und Frau Leon, hinter ihnen ein SS-Mann in Uniform! Frau Leon

unterschrieb den Kaufvertrag, in einer Bank übergab meine Mutter ihr den

Anteil des Kaufpreises in bar, den Frau Leon auf ein besonderes Konto

einzahlen musste. Frau Leon gratulierte meiner Mutter noch zu meiner Geburt,

dann wurde sie von der Gestapo abgeholt und am 7. Juli 1942 nach

Theresienstadt deportiert, ermordet worden ist sie Ende 1944 in Auschwitz."

Als der Dokumentarfilm zur Recherche Beate Niemanns zum ersten Mal im

Fernsehen ausgestrahlt wurde, schrieb Phillip Gessler in der "tageszeitung",

die ganze aufwendige Recherche Niemanns drehe sich weder um den Vater Bruno

Sattler noch um seine vielen Opfer. Alles drehe sich nur um Beate Niemann

selbst. Wörtlich schrieb er: "Beate Niemann ist einfach unerträglich. Sie

hat das in Reinform, was der Philosoph Hermann Lübbe den Sündenstolz

der Nachgeborenen über die Schuld der Väter genannt hat." Wer das gerade

erschienene Buch zur Hand nimmt, wird sich ohne Mühe davon überzeugen

können, dass dies vollkommen falsch ist. Beate Niemann präsentiert sich

selbst eher zurückhaltend. Im Mittelpunkt ihrer Darstellung steht der

Versuch einer Rekonstruktion des Lebensweges ihres Vaters und der möglichst

genaue Beleg für seine Untaten. Es gibt nicht viele solcher Bücher (und

Menschen).

Dr.

Martin Jander studierte Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft an

der Freien Universität Berlin. Er arbeitet als Historiker,

Erwachsenenbildner und Journalist zu den Themen Politische Theorie, Shoah,

Nationalsozialismus, SED-Diktatur und Opposition sowie westdeutsche

Nachkriegsgeschichte. Veröffentlichungen siehe:

www.unwrapping-history.de

hagalil.com

07-11-05 |